將夜間的光線留在室內,讓大地恢復應有的暗空。馬祖北竿大坵島暗空之夜活動,透過微光音樂會和暗空協會的倡議,今年進行到第三年,另增加筆者以「日月光屋」(以下簡稱:光屋)裝置藝術創作呼應暗空理念,與對岸夜間海面一片綠色漁光所影響的自然生態,進行一場以藝術策展的柔性對峙。

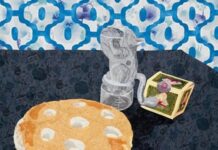

有光線的地方就會有色彩,光屋以馬祖敦厚的石屋造型結構,作為白天和夜晚的光之載體,將光的吸收與折射特質,由馬祖的藍、綠、黃色經過穿透與空間視覺的重疊,光線由外而內照射,於日間形成透明且有色彩的各種調色並反映至場域;於夜間,光線由內而外散發,透過太陽能將日間儲存的能量,繼續於光屋內保留自然微光,或又形成巨大燈籠輝映斑斕神秘光之色,讓居住增加色彩的安適。

光屋於白天透過自然光呈現色彩,於夜間透過循環太陽能發光,以光的永續傳達自然光之美和人為減光的重要性,召喚生活中的自然光。自然光的日夜永續,透過「日月光屋」傳達對自然的觀照,與對岸照亮海面刺眼漁光,形成光與色彩的對峙,因此光屋形成室內與室外、框內與框外、人與自然環境的共鳴,回應海域與陸域生態永續和城鄉永續經營,永晝與永續自然之光,光屋嘗試與漁光互別光之道。

以光作為海陸生態與永續城鄉是日月光屋裝置藝術的倡議敘事。圖 / 謝忠恆

光屋作品建置於大坵分校草坪廣場,各有主要的顏色各代表馬祖色彩與造型,黃色代表岩石以方形色塊堆疊;藍色代表海與藍眼淚,以波紋捲繞呈現;綠色代表島嶼植被,以各式三角形重疊組成;藍與綠色代表島與天空的聯繫,以層層弧形的山巒與雲朵;較大的黃橙與粉色,則象徵馬祖由枕戈待旦的時空轉向柔美有溫度的親人之島。

光屋像燈塔標示方位,也指引歸鄉,又像居住的屋舍,用光之色帶來的溫度,揭示馬祖的在地人文情感,裝置藝術的實踐與表達,召喚人與自然的關係,還有人與人對自然的愛護。光屋作品一旦產生微光,大坵島上具有溫度和人文的彩色光,與島外冰冷無情的綠色漁光,形成強烈的視覺對比,和減少光害的呼應,形成藝術與環境的敘事力和島嶼倡議。