2014年我出版了第2本與我在前一年個展同名的作品集與創作論述,名為《生命樹:歧異與歸屬》(2014),回顧並探討我創作生涯中主要的母題:包括生命經驗、自然與神話。而神話中的「生命樹」盤根錯節地將我過去的作品,以不可思議的方式將這些母題組織了起來。

創作的軌跡宛如生命經驗所生長而成的樹,不斷地予以我創作的線索與生命的啟示,兩者相互映照。儘管生命樹的意象在創作中如此重要,但在作品集出版時,我的創作中,還沒有過有關生命樹題材的作品,因此作品集出版後,我很想在我的創作中,有一棵屬於我的生命樹。

2021年終於有了機會。我在文山興岩社福園區公共藝術徵件計畫中,提出關於「生命樹」主題的作品。一般而言,公共藝術基本上非常強調公共議題、民眾參與以及與其所在地方的關係,創作者不容易有機會提出與個人創作面向有關議題的作品。

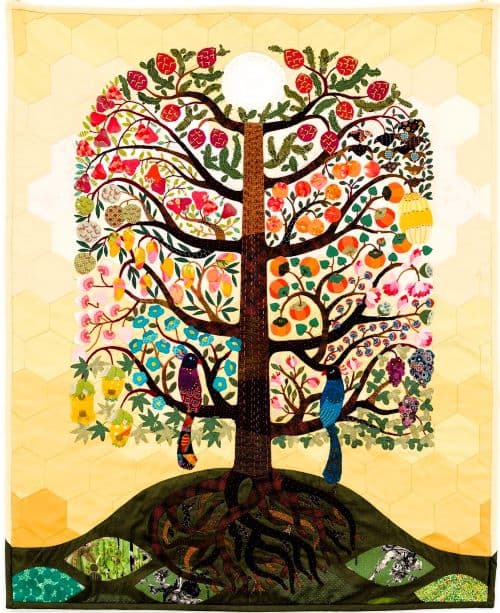

但在社福園區中,我認為生命是核心的議題,應該有機會以「生命樹」為題來提案。不過為使這棵生命樹成為眾人的生命樹,我選擇以臺灣的水果、花卉與藍鵲作為構成的主題。

我希望作品〈生命樹〉可以讓所有來社福園區的觀眾,都能感受到生命的美好,當他們看到作品時,能夠不自覺開心起來,同時,也能沉思生命對他們自己的意義:我也祈願在最好的情況,作品有機會讓觀眾以某種無法被察覺的方式,啟動他們內在的生命力以及對於生命的熱情。

三月提案、六月獲得設置權。獲得設置權後,因為覺得原先提案的草圖無法呈現夠多的細節,能夠用以在程序中充分溝通討論作品的呈現方式,於是我又花了時間重新繪製全開尺寸的草圖【圖1】,草圖完成後;構思如何製作的問題,需要花一些時間研究,於是又製作了四分之一比例的打樣版本,費時約兩個月才完成;因此作品〈生命樹〉本身,直至十二月底才開始動工。

在〈生命樹〉的打樣研究中,回饋給我許多之後正式創作的重要決定。其中,最關鍵的改變是圖像風格。原本我想將〈生命樹〉整體以接近自然風格的方式呈現,但是在打樣完成後,覺得它缺乏某種神樹所需要的神奇的感覺。

生命樹的主要特徵,是泥土下的樹根與泥土上的樹幹樹枝等同重要;除此之外,她的花果應該要特別碩大,以強化她的想像力特徵與神話性格。因此我決定除放大花果比例,在印花布的選擇上,也由自然風格改為幾何抽象風格。希望她不僅能呈現自然的神性,也能呈現人類與自然的文化關係。

在一開始接到〈生命樹〉委託案時,全世界比我還高興的人,大概就是我的母親了。那時,她用她的眼睛問我,可以跟我一起接這個案子嗎?隨著草圖到打樣的諸多工序,在繁忙的教學工作中,母親成為我創作的得力助手。於是在呈交〈生命樹〉打樣版本時,也向策劃單位喜恩藝術,提出希望這件作品能夠改為與母親一同列名的願望。

主責本案的臺北市政府社會局,後來回覆說母親的名字可以放在作品說明牌的說明欄中。雖然與原先設想不同,但設置在社福園區,能夠將母親的名字放在作品說明牌上,我仍然覺得非常有意義。

〈生命樹〉接著在疫情的2022-2023年中製作、長成。2023年6月初舉行勘驗會議;很幸運也非常感謝在勘驗會議中,策劃單位、主責單位與本案執行小組的委員,重新研議此項提議,終於使我與母親一同列名的願望付諸實現。

在疫情蔓延以及世界局勢動盪的過去幾年,回顧過去,與母親一同創作〈生命樹〉,是少數令我開心的事。新的一年,希望世界和平,地球、還有我愛的人都平安健康,一如〈生命樹〉對世界所表達的祈願。