創作詩歌,離不開意象的運用。意象是成就詩歌藝術不可或缺的條件。科林伍德 (Robin George Collingwood)在《藝術原理》裏說:「(意象是)偉大的藝術力量」,他甚而認為,縱然詩的技法不足,仍可藉意象的運用來補救。

在他的理論中,意象成了治療所有詩篇的特效良藥:「如果缺乏這種力量,即使最完美的技巧也不能產生出最優秀的作品…,即使在技巧有所欠缺的情況下,也能產生出優秀的藝術作品。」(1)

對「意象」一詞的詮釋,中外古今,複雜紛紜,但最為令人印象深刻的,莫過於艾青那種「以詩詮釋」的獨特方法。詩人利用詩歌的方式,以「意象」為題,運用了「意象」的技法,寫成一篇闡釋「意象」的短詩。如下:

〈意象〉/ 艾青

翻飛在花叢,在草間,

在泥沙的淺黃的路上

在靜寂而又炎熱的陽光中…

牠是蝴蝶──

當牠終於被捉住,

而拍動翅膀之後,

真實的形體與璀璨的顏色,

伏貼在雪白的紙上。(2)

艾青認為,意象是純感官的,意象是具體化了的感覺 (3) 。他在這首詩中,將意象比做一隻蝴蝶,而同時這只蝴蝶就是這篇詩歌裏的意象。詩人運用意象手法來解釋詩歌的意象,真是巧妙得很。意象是無處不在的,但得要詩人來發現和捕捉,一旦捉住飛翔,便成就了空洞中的形與色。

意象(image)之說,一般被認為是西洋文學批評術語。幾乎每本西洋文學辭典裏都不曾缺少「意象」一條。《西洋文學批評術語辭典》對意象的解釋是:

龐德說:「〝意象〞這樣一種東西:它表現的是剎那間理智與情感的複合。」一個被描述的意象,可能是「任何一種內心衝動所獲得的最充份的表現或解釋」。意象又是「一個幅射線束…;一個漩渦,從這裏面產生觀念,觀念從意象中通過,並且不斷衝擊意象」。(4)

辭典爰引美國詩人龐德(Ezra Pound)對意象的解釋。理智是詩人對客觀事物的分析,情感則為客觀事物所激起詩人內心的感受。兩者如能「複合」,便是「意象」。問題在,詩人如何能找到兩者的複合點?

在中國,西元五世紀,南朝梁劉勰的《文心雕龍‧神思篇》中,便出現「意象」一詞。「積學以儲寶,酌理以富才,研閱以窮照,馴致以懌辭。然後使玄解之宰,尋聲律而定墨;獨照之匠,窺意象而運斤。此蓋馭文之首術,謀篇之大端。」(5)。

劉勰認為,謀篇馭文的方法,無非在「聲律」與「意象」。通過意象的運用,便可以隨心所欲的把世間繁複的事物運於筆端。文學創作總有其共通的地方,中外一例,只因詩歌創作的究竟,是人對其生存方式的一種態度的闡釋,而面對生存的局限,雖則有差異的文化、不同的源流,卻也面臨共同的課題。中外文學不約而同地論及意象,既是巧合也是必然。

學者費勇認為,意象有一種「不可言說的言說性」(6),這可說是對意象最精警的詮釋。語言的「言說性」有無可避免的局限,所謂「文學語言」,其藝術性的存在,即在某種情況底下,亟欲打破這種局限而呈現的。意象語便是透過意象的構成以另一種方法來言說,目的在求「物象」與「心象」不假言語而溝通。這時,意象語的重要,可以說等同於「文學性」或「詩意」。

類似這種看法,其實並不新鮮,《周易‧繫辭》中有一段話,是這樣的:「子曰,書不盡言,言不盡意,然而聖人之意,其不可見乎?子曰:聖人立象以盡意,設卦以盡情,繫辭焉以盡其言。」(7)。可堪注意的是「立象以盡意」五個字,「意」是難盡、難全、難說的,如何能道破呢?其方法便是運用「象」。這些西洋文學的理論,古典中國的典籍裏原來早已有類似看法。

對意象最通行的解說是,主觀的「意」透過客觀的「象」來表達。以這種主客相對的方法來談意象,確然是很方便的。故而另有人舉出「心象」(意象)與「物象」(表像)的說法。認為單單「物象」的敍述並非文學,這很有點文字玩藝的意味。即把意象的「意」解作「主觀的意象」,把意象的「象」解作「客觀的表象」。

但無論如何剖析,意思並無不同,只是分從主客角度出發。有人把意象加以分類,這是科學頭腦對文學理解的戕害。如下面的說法:

意象的分類:(一)從意象的主客成份看,可分為主觀的意象與客觀的意象。(二)從意象的表現手法看,可分為描述性意象、擬情性意象、象徵性意象。(三)從意象在詩中的存在狀態看,可分為景內意象與景外意象、顯意象與潛意象。(四)從意象的內容上看,可分為自然意象、歷史意象、現象意象。(8)

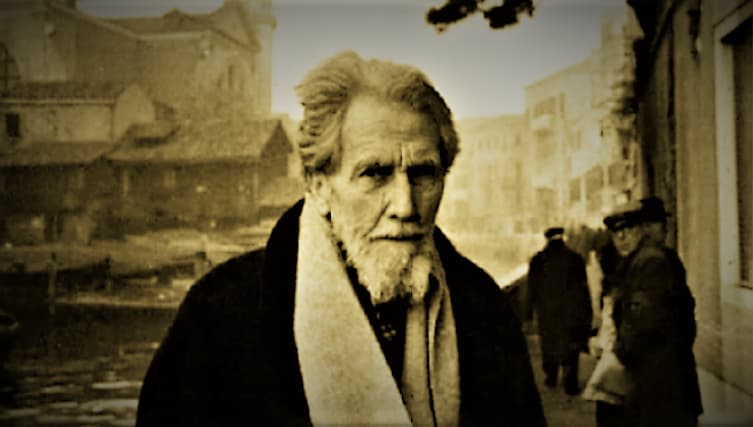

前面提到的美國詩人龐德,其實他與「意象」的關係極其密切。二十世紀初美國詩壇興起了一個叫「意象派詩歌」的潮流,這個潮流的最重要人物便是龐德。龐德既是意象派的悍將,也被認為是英美現代派文學的關鍵人物。他在1912年創辦《詩刊》 (Poetry: A Magazine of Verse),主張詩人要以簡煉的語言直接處理事物(有人說龐德這種主張是「直覺主義」),以日常的語言表現日常的經驗,反對按音步寫詩而重視詩的內在節奏。

龐德是意象派的理論建設者,又是詩歌創作的實踐者。下面這首是他代表作:

〈在地鐵車站〉/ 龐德

這幾張臉在人群中幻景般閃現;

濕漉漉的黑樹枝上花瓣數點。

In a Station of the Metro

The apparition of these faces in the crowd;

Petals on a wet, black bough. (9)

詩人在擁擠的地下鐵中看到了幾張難忘的臉容,感覺如黑樹叢中的幾點花瓣。詩人雖未為這些花瓣著色,但卻肯定是一片黑壓壓中倍加奪目的色彩,給讀者帶來強烈難忘的印象。(這幾張臉之所以令詩人難忘,可有許多不同的解說。而代入每種不同的「假設」,都可為詩作帶來不同的意涵。

根據龐德本身的現身說法是,一日,他步出地下鐵路,抬頭偶爾瞥見擁擠的人潮中夾雜著幾張婦女和孩子的面容。他感到這幾張面容與潮濕、陰暗而混亂的地下鐵景況極不協調,便寫下此詩。

這令我想及彼得‧鐘斯(Peter Jones)對意象的解釋(大意):意象主義者的意象,猶如代數中的A、B和X,具有變化的含意。(10) 卡勒(Jonathan Culler)分析這首詩時說:「這首詩是同時把大都市人頭攢動的情景、濕漉漉的枝頭上綻放了花瓣的靜謐,兩種自然景色相對照呢,還是把它們等同起來,關注它們的相似之處呢?

兩種選擇都有可能,但後者似乎通過推進一步而使解釋的內涵變得更豐富了,這是對詩歌解釋的傳統有力的推進。對人群中的面孔和枝頭花瓣間的相似感知──把人群中的面孔看作枝頭的花瓣,正是一個詩人的想像力的例子,重新觀察世界, 抓住了意料之外的關聯」(11)。 無疑,意象是詩人對周遭世界的觀察,透過客觀的事物來呈現的心中之象。

這兩句詩中,「人群中的臉」是詩人對世界的觀察,「樹枝上的花瓣」則是詩人所呈現的心中之象。這裏,表像與心像是一種「等同」的關係。宗白華在〈中國藝術意境之誕生〉一文中說:「景中全是情,情具象而為景,因而湧現一個獨特的宇宙,嶄新的意象。」(12)所謂「情具象而為景」,地下鐵道上可取的風光無限,人臉無數,而詩人只取其「有情」者,並「具象」而成,因而創造了一個「嶄新的意象」,賦予作品無窮的藝術生命力。

我認為,後來現代派詩人馮至(1905-1993)寫的〈蛇〉,在技法上是受了這首詩的影響。整首詩都在營造黑暗的夢饜,詩末兩句,卻出來了強烈的「緋紅的花朵」的色彩。與龐德的相同,那是一個令人震撼的意象。

〈蛇〉/ 馮至

我的寂寞是一條長蛇,

冰冷地沒有言語--

姑娘,你萬一夢到它時,

千萬啊,莫要悚懼!

它是我忠誠的侶伴,

心裏害著熱烈的鄉思:

它在想著那茂密的草原--

你頭上的,濃郁的烏絲。

它月光一般輕輕地,

從你那兒潛潛走過;

為我把你的夢境銜了來,

像一隻緋紅的花朵。(13)

眾所周知,龐德的意象主義其實是受了中國古典詩歌的影響。龐德在1915年出版了他的翻譯詩集《華夏集》(Cathay),「為意象派和新詩運動從中國古典詩尋找營養」(14)。意象派詩歌受中國乃至東方文學的影響,自不待言。

有趣的是,1918年胡適提倡「白話文運動」,在〈文學改良芻議〉中,他提出「八不主義」,竟又承襲了意象派詩歌的主張 (15) 。這無疑是中西詩學一個互為影響、薪火互燃的著名議題,為人們所津津樂道。梁實秋把這種現象比作「燭火」的相互點燃,而最終如火炬的發揚光大。

不過,說到底,意境具「難言之隱」,卻是事實。我國詩學傳統,常把「意象」等同於「意境」。古詩的點評眉批,便不乏此例。如唐庚《唐子西文錄》評謝眺詩「寒城一以眺,平楚正蒼然」句,說是「平楚,猶平野也。呂然濟乃用〝翹翹錯薪,言刈其楚〞,謂楚,木叢,便覺意象殊窘」(16)。

這裏的「意象」,指的便是一種自然界與詩人內心所融合而成的「意境」。其實,在我國傳統的藝術審美層面上,意境指的是藝術品整體所帶來的一種精神構造,而意象則只是藝術創造的一種技法而已。

袁行霈在〈中國古典詩歌的意象〉中,便把意象作為一種物我相向交融的創作技法,他說:「意象是融入了主觀情意的客觀物象,或者是借助客觀物象表現出來的主觀情意。」(17)但通過「意象」的建構,可為作品帶來一種超脫了「物象」和「語象」的「意境」。

蔣寅在《古典詩學的現代詮釋》中直指兩者的區別:

意象是經作者情感和意識加工的由一個或多個語象組成、具有某種詩意自足性的語象結構,是構成詩歌本文的組成部份。意境是一個完整自足的呼喚性文本。(18)

可以說,意象在詩歌藝術中佔據了主導的地位。優秀的詩人不會漠視它所帶來的藝術力量,而搜索枯腸,雕琢以成。無獨有偶,另一位意象派詩人英國的奧彌丁頓(Richard Aldington 1892-1902)也寫了一首題為「意象」的詩篇。

詩分六節,每節都由一個自然意象與一個愛情意象組成。詩心巧妙,為飄渺的愛情插上雪白的翅膀,翱翔在失落的人的心裏。這無疑是一篇相當好的示範,足以作詩中意象的解說。爰錄作結。

〈意象〉/ 奧彌丁頓

像一船翠香的水果

沿著威尼斯黑暗的運河漂流,

你呀,優美的你

漂進了我荒蕪的城。

青色的煙升騰起來

像消散而又盤旋的鳥群之雲。

我的愛情也像這樣升向你,

不斷消散又不斷獲得再生。

當落日散出黯淡的朱砂色,

一個玫瑰黃的月亮在蒼白的天上

在樹枝椏間的薄霧上

這就是我看到的你。

像林邊一棵年輕的山毛櫸

在黃昏中靜靜佇立,

接著全身樹葉又在輕風中顫抖,

彷佛是害怕星星們──

你也是這樣安靜,你也是這樣顫慄。

赤鹿們在高高的山上,

跑到了最遠的叢林以外。

我的願望啊已跟著他們奔去。

被風搖過的花朵

不久又重新承滿了雨露;

我的心也漸漸承滿了淚,

直等到你重回。(19)

【注釋】

(1) 科林伍德《藝術原理》,中國社會科學出版社,1985年版,頁26。

(2) 艾青《詩論》,Cosmos Books Ltd. 出版,無出版年份,頁112。

(3) 艾青《詩論》,Cosmos Books Ltd. 出版,無出版年份,頁110。

(4) 林驤華主編《西洋文學批評術語辭典》,上海社會科學院出版社,1989年版,頁459。

(5) 見劉勰《文心雕龍》,轉引自費勇《言無言—空白的詩學》,廣東人民出版社,1999年版,

頁49。費勇闡釋這段話:「在劉勰的表述中,意象成了〝主觀〝與〝客觀〝交融的產物。」

(6) 費勇《言無言—-空白的詩學》,廣東人民出版社,1999年版,頁44。

(7) 見《周易‧繫辭傳》,轉引自葉朗《中國美學史大網》,中國社會科學出版社,1985年,71-72。(8) 鄧秋燕〈〝詩歌與人生:意象符號與情感空間〝讀後感〉,載《書評雙月刊》第26期,頁76。(9) 龐德〈在地鐵車站〉,見飛白《詩海:世界詩歌史網現代卷》,灕江出版社,1990年版,頁

1144-1145。

(10) 此段文字轉引自劉岩〈論中國古典詩歌對英美意象派詩歌的影響〉,見「詩生活」網頁。

(11) 卡勒《文學理論》 Literary Theory: A Very Short Introduction,李平譯,香港牛津大學

出版社,1998年版,頁87。

(12) 宗白華〈中國藝術意境之誕生〉,刊《美學散步》,上海人民出版社,1983年出版,頁63。(13) 馮至〈蛇〉,見《中國現代新詩三百首》,長江文藝出版社,92年版,頁244。

(14) 飛白《詩海:世界詩歌史綱現代卷》,灕江出版社,1990年版,頁1130。

(15) 有關我國古典詩歌對美國意象派詩歌的影響,意象派的詩歌主張反過來又影響了我國新文學運動

的情況,參看劉岩〈論中國古典詩歌對英美意象派詩歌的響〉,見「詩生活」網頁。另見,鍾玲

《美國詩與中國夢》(臺北:麥田出版社,1996年),也有析述。

(16) 有關唐庚《唐子西文錄》一事,轉引自蔣寅《古典詩學的現代詮釋》,北京中華書局,2003年

版,頁14。

(17) 袁行霈〈中國古典詩歌的意象〉,刊《文學遺產》第4期,1983年。

(18) 蔣寅《古典詩學的現代詮釋》,北京中華書局,2003年版,頁27。

(19) 奧彌丁頓〈意象〉,見飛白《詩海:世界詩歌史綱現代卷》,灕江出版社,1990年版,頁

1155-1157。英文原文參看同書,頁1154-1156。

延伸閱讀