近年,奈米科技無論大小或材料都有創新與突破,其中,臺科大材料系教授朱瑾團隊繼2018年研發金屬玻璃奈米管獲美國化學學會獎,再與香港城市大學教授楊勇團隊合作,發現氧化金屬玻璃奈米管高彈性的特性。研究成果並已刊登在國際頂尖期刊《自然材料》(Nature Materials)。

這項發現指出氧化金屬玻璃奈米管彈性高達14%,優於多數超彈性金屬,後續可應用在惡劣環境中運作的奈米裝置,如感測器、精密醫療設備、生物晶片、驅動元件以及奈米機器人等,為未來科技開啟新方向。

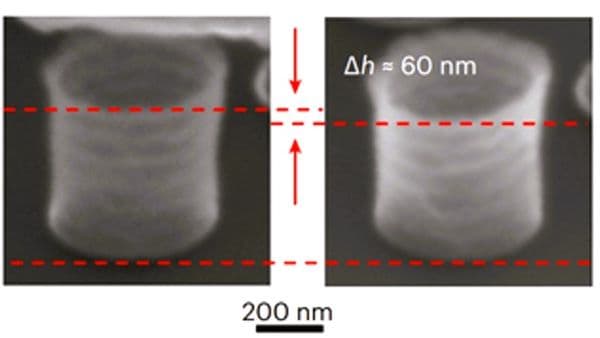

金屬玻璃奈米管在製作上有一定挑戰性,一般金屬玻璃奈米管管壁厚度是100奈米,為方便測試氧化程度,朱瑾教授團隊特意製作厚度僅20奈米的金屬玻璃奈米管,此外,還採用其他材料製作出不同奈米尺度的晶片,為香港團隊的研究提供更多元選擇。

朱瑾解釋,一般金屬僅具備1-2%的彈性應變,而奈米尺度的金屬材質,在日常室溫環境下接觸空氣造成氧化,導致功能下降或喪失,此現象向來是科學家難以解決的問題;然而,朱瑾驚訝的發現,氧化後的金屬玻璃奈米管擁有極佳彈性,不但變形回復能力佳、抵抗外力的抗性更高、耐久度也更好,結果讓港台研究團隊嘖嘖稱奇。

朱瑾研究金屬玻璃材料已超過20年,他指出目前金屬玻璃奈米管的相關研究,大多應用在檢測儀器、生物晶片等生醫領域,隨著這項彈性應變的發現,可將觸角延伸至綠色能源、化工領域。目前,進行跨單位合作,將金屬玻璃材料應用在不同領域,擴大使用範圍與面向,未來將陸續發表更多與金屬玻璃奈米材料相關研究。

金屬玻璃奈米管是通過簡單、成熟的半導體製程結合濺鍍技術製造而成,能夠實現大面積陣列的金屬奈米管製造,具極高應用價值。不僅不受金屬種類和材質限制,還能與其他奈米材料結合,如:氧化鋅、氧化鐵及石墨烯等,擁有極強的應用彈性。這項金屬奈米管陣列曾在2018年日本奈米科技國際展中榮獲美國化學學會(ACS)獎。

臺科與香港城市大學團隊的合作,不僅在理論上對金屬奈米管的超彈性進行分析,還為奈米材料的應用帶來嶄新的可能性,同時,也為國際學術合作交流,注入新的活力。

延伸閱讀