素描做為創作方法

在這裡將「素描做為創作方法」的定義,區別於第二層定義特別提出來,是因為這第三層定義,是素描一個可能的新發展,特別是在學院訓練中,它應該以新的訓練方法重新被思考。現在的世界可以說是圖像產生速度最快、傳播速度最快,又最多樣化的時代。

貝瑞.史瓦布斯基(Barry Schwabsky,1957~)在沙奇畫廊所出版的《繪畫的勝利》作品集中,寫就的〈鯨吞蠶食的藝術—在圖像年代的繪畫〉一文中,指出在「圖像的年代」當代畫家「更精確地投入圖像的創作……儘管是攝影教導我們有關圖像的現代觀念,但我們卻是藉由繪畫來完成圖像的內化。」11 當代的繪畫藉由研究圖像的主體性優勢,關切圖像如何被製造,或被生產出來—關切製造方法,但不再被如何畫所限定。

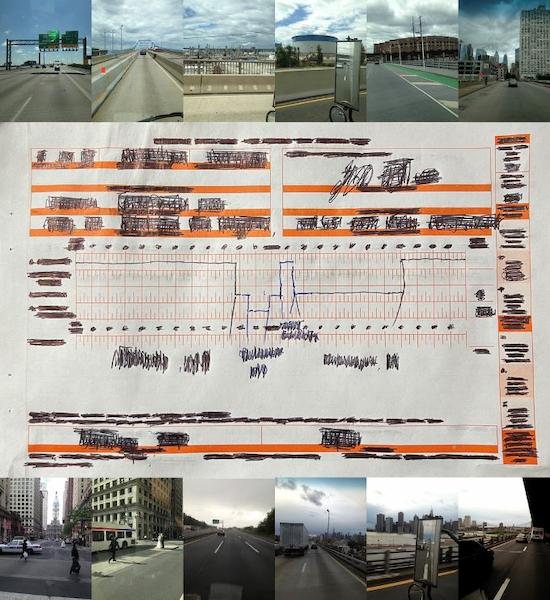

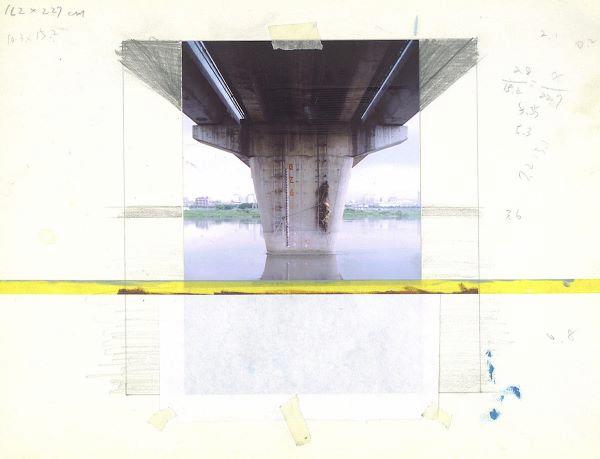

因此在「素描做為創作方法」的定義之中,素描應該扮演更關鍵性的角色,藉由更為實驗性的方法、以及不預設結果的開放性過程,去發現圖像表述的可能性發展。在這一個意義上,素描更有條件在過程中,去研究具象、抽象以及裝飾圖像之間的關係,當然還有複製的圖像(攝影、印刷、數位再製等等)與手繪圖像之間的關係,以及各類的圖像因為觀念、程序所產生的改變與發展。

這麼說吧!這是圖像的美好年代,過去不同風格、觀念、媒介的表現,已經不在一個競爭的位置上,而是在辨證、消解的場域上,帶來更為可觀的變化與發展。舒瓦柏斯基在同一篇文章的結論提到:「繪畫是一個同時消化著差異性與異質性的場域。」12而素描在這裡就扮演了更為重要的研究工具角色,而非僅僅是附屬於繪畫的「準備工具」而已。

素描能夠及時補捉思維,不被繪畫的「完成性」所束縛,而提供一個自由研究圖像資訊的場域。為了研究各種圖像的來源,它當然能夠自由的運用任何複製的圖像、印刷品、數位圖像或工具。這時候所謂的「準備工具」,已經擴大為「創作方法」的研究。

萊拉.阿里(Laylah Ali, 1968~)研究報紙上政治人物姿態或手勢的細節,並且將剪報圖像用檔案夾分類;華頓.福特(Walton Ford, 1960~)跑去自然博物館素描,並研究動物的圖像、荷萊拉(Arturo Herrera, 1959~)為繪畫準備的素描工作,則複合性地運用了現成圖像拼貼、手繪、還有相機底片顯影,馬修.瑞奇(Matthew Ritchie, 1964~)則透過電腦,將手繪素描轉為互動的裝置作品等等,都是絕佳的例子。

現在許多繪畫創作者,甚至不想作「草圖」,因為他們想把在素描裡即興、偶發的特質,全部在畫布上揮灑。先畫完草圖,在畫布上重製或放大,使畫布上的圖像只剩執行而已。雖然整個過程也並不是只有重製或放大圖像那樣簡單,但很顯然從素描所吸收的即興、偶發或直接感受等等的特質,都是很難複製轉移的。

在「素描作為創作方法」這一層定義上,草圖的製作概念,也無法全盤移植。因此在這裡,素描的任務主要是針對不確定的問題,藉由觀念、程序或實驗來作探索,然後重新面對新的創作空間。另外一個可以觀察得到的現象是,因為當代圖像的資源豐富、處處垂手可得,藝術家往往傾向使用現成圖像作畫稿,使草圖製作程序的必要性越見式微。

除了鑑定藝術品真偽的因素之外,為甚麼人們會想要掃描名畫底下的素描圖像?其實這一類的探究,所反映的現象是:觀眾並不滿足只是去接受藝術家所給出的意義,或只是看到那「表面圖像」的訊息,他們想要探究藝術家隱藏在素描裡的密語,因為那是最接近藝術家思維過程及核心的軌跡。

素描複合性的軌跡

當我們只執著在素描任何一層定義時,許多有關素描的定義問題將難以解決。比方說如果我們主張回歸素描原始定義,那麼我們是不是應該拋棄學院傳統素描訓練?或是質問學院傳統素描訓練還有價值嗎?不斷地施以傳統訓練,然後又不斷地拋棄傳統,難道不矛盾嗎?德斯特在《維他命D:一個新的素描觀點》一書中最重要的論述,是建構了素描的精神價值,並將這價值牢牢與藝術家的主體性、詩意、直覺與感性能力聯繫在一起。

這論述並不是為了否定傳統素描訓練的價值,反而是深化了素描的價值意義、標示了素描在當代藝術獨特的位置與立場。那麼第三層定義,又是為了挑戰第二層定義嗎?複製的圖像,特別是複製圖像的工具(相機、電腦、印刷機等),不論在素描第一層定義或第二層定義中,都顯得極為格格不入。這問題應該如何解決?

在這裡我們似乎可以看到素描一個複合性發展的軌跡,由我們熟悉的第二層定義:學院派的傳統訓練,同時向另外兩層定義發展。而實際上另外兩層的定義,也都不是全新的挑戰性想法。

就第一層定義而言,它是一個重新的檢視,這個新檢視,將素描過去被忽視的價值重新挖掘出來,而隱含著藝術家對於創作主體性的渴望,不想要為理性所束縛;第三層定義則是在本文中想要特別強調的,有關於學院派素描訓練的可能性發展。它並不是基於挑戰第二層定義而來,而是基於多元媒體圖像的時代特色,自然發展而來。這三層定義的發展緊緊相扣,而非競爭的關係。

「素描作為創作方法」繼承素描作為「正式作品的準備工作」的定義,並因應當代藝術創作,在媒介與形式上皆更為複雜而多樣現況,將「正式作品的準備工作」成為一個創作的方法學。「素描作為創作方法」是以素描方法,釐清並研究創作思維如何體現的歷程。換言之,不論是否是從事繪畫、雕塑,或其他形式媒介的創作時,素描作為研究創作的工具或方法,可以提供更具有多樣性的選擇以及更具實驗性的探索。

夢想成真

可能是一個銷售電腦的廣告,它吸引了我的目光:年輕女孩在地鐵的長凳上畫素描,列車駛過,畫面變成時裝伸展台;另一個畫面是年輕男孩在畫建築或室內設計的草稿,接著草稿就變成真實的空間場景。就像裝置藝術家史塔克霍德(Jessica Stockholder, 1959~)所說的一樣:「素描是我行動的處方籤(recipes for action)。」13

素描到今天不僅僅是為畫家所使用,超越過去「草圖」的概念,從觀念藝術家、駕馭不同媒介的藝術家、到各種從事設計或創意工作的人,都用素描來捕捉轉瞬即逝的創意與思維。素描是創意的秘笈:它召喚思維與靈感的悸動。它是夢想起始的第一條線。

注

1. 本文〈創意的秘笈-素描:當代素描複合性發展的軌跡〉原刊載於《藝術家》雜誌「十二月專輯」「想像素描的下一步」,頁258-263。且本文略有修訂增減。

11. Schwabsky, Barry, An art that eat its own head, Painting in the age of the Image, Triumph of Painting, (Saatchi, London, 2005), p.9.

12. Schwabsky, Barry, An art that eat its own head, Painting in the age of the Image, Triumph of Painting, p.9.

13. “Play/ Jessica Stockholder,”Season3, art: 21(DVD), Public Broadcasting Service, 2005.

延伸閱讀

- 當代素描:複合性發展的軌跡 I

- 當代素描:複合性發展的軌跡 II

- 獻給藝術的情歌:致北藝大畢業生

- 甜蜜的家庭:以食譜為療癒的處方籤

- 生命樹前傳:演繹生命 自省與永續 I

- 生命樹前傳:演繹生命 自省與永續 II

- 生命樹:公共藝術創作幕後絮語