熟悉與不熟悉的—有關素描定義的爭論

素描的第二層意義—不論是鉛筆、炭筆,強調線性表現、光影形態比例觀察等訓練的單色素描,還是靜物、石膏像、風景或人物的素描題材,都是我們非常熟悉的學院派素描訓練傳統。由於這是大家相當熟悉的素描定義,因此在本文中筆者也不再贅述有關於它的歷史或範疇等問題。不過,藉本文的機會想在此釐清幾項有關於學院派素描傳統訓練的概念。

一個常常爭論的問題是:素描必須是單色的嗎?它不能有很多顏色嗎?由 “Drawing”譯為「素描」,其實這字詞譯得相當優美而詩意,同時並反映了“Drawing”線性描繪的本質。以至於今天當我們質疑「素描」一詞已經無法涵蓋它的新定義時,也似乎很難找到更為恰當優美的詞彙。

這詞彙當然也有它的陷阱—「素」往往被解讀為單色。如果我們把單色視為素描訓練不可打破的規則,其實是危險的而原文“Drawing”甚至也沒有單色的意涵包含其中。我們應該知道素描「單色」描繪的訓練其實是一個方法學,並不是因為色彩在“Drawing”是不重要或不可行的,而是因為在這傳統訓練裡,想要藉由去除對於色彩元素的處理,將描繪的訓練集中在對於光影造形的觀察,使學習者更加專注而集中地處理描繪與觀察的問題。

我們是否可以將「素」描的「素」,理解為單純地、純粹地、素樸地去畫畫?就像旅美畫家司徒強(1948-2011)所說的「素描好比一種『伊甸園語』」一般返回本真的自我?8從另外一個角度分析,素描單色與線性的特色,其實與素描的第一層定義息息相關:複雜的媒介會減慢從思維到圖像之間速度,而無法捕捉轉瞬即逝的思緒;相較之下,單色與線性的描繪就顯得有利得多了。

除此之外,因為傳統素描訓練相當著重實務或技術性練習,所以往往使人忘了在這訓練的背後,其實有一個相當重要的、有關於「看」的抽象概念是被強調的,也就是「洞察」。如果不能理解這一點,我們很容易在技術訓練的陳規中迷失。就像線性、單色等等有關素描特質的分析,在因襲中變成無形的規則,規則又變成牢不可破的傳統。

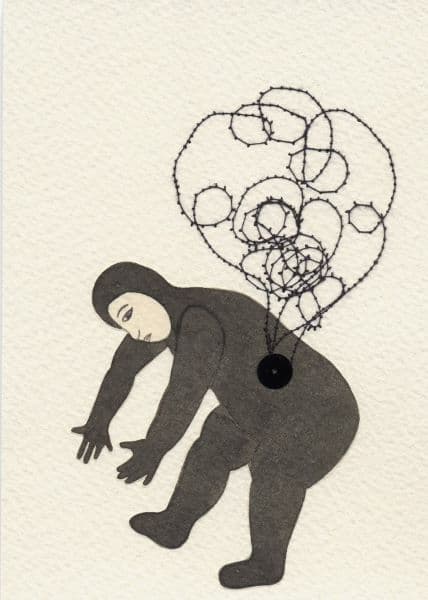

我們如何從無意識的看,到有意識洞察所有事物、以及所有事物之間的關係?洞察能力至關重要,它是所有創作能力的基礎,也是創作靈感的來源。許多人以為靈感是虛無飄渺,且好像是可遇不可求的。這是因為不理解洞察、素描與創作之間三者的關係。優異的創作者們所有非凡的想法,皆來自於對於平凡事物出乎意料的洞察。由這一觀點而言,這是傳統素描訓練最重要的價值意義。

素描在學院訓練的新焦點

最後,我們來到素描的第三層定義:「素描做為創作方法」這一層定義上。這並不是一個全新的素描定義,它原本是包含在素描第二層定義之中,特別是指涉不同完成度的草圖(croquis)-繪畫的準備工作上,可能包括速寫(sketch)、初稿(esquisse)、速寫草稿(note)、習作(studies)、全彩初稿(cartoons)等等,意即素描是「正式作品的準備工作」這一層面的定義上。這是素描過去處於次要的、非正式地位的歷史因素。

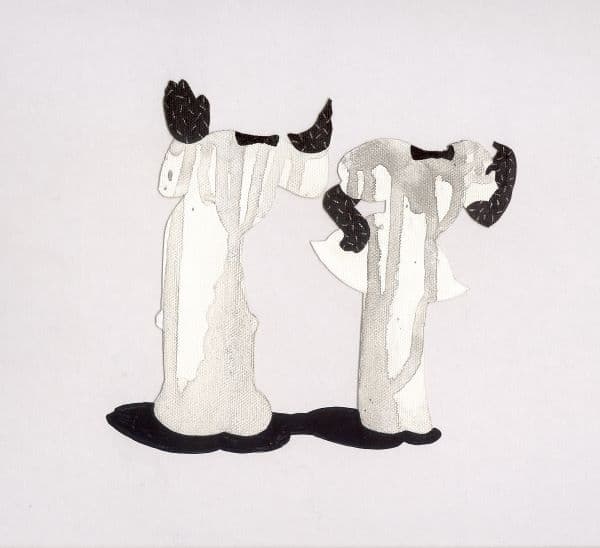

長久以來,素描因為是為繪畫而「準備」的,因而自然而然它的特質就被界定為「未完成的」、「不完整的」。原本這樣的特質像是負面價值的描述,從現代繪畫開始吸收素描特質的歷史看來,這樣的概念已經被反轉過來,並且朝著正面價值發展。

「未完成的」、「不完整的」代表免除對於整體畫面經營的思慮,「回應手所在的現場」9,而彰顯其直覺與感性的價值。不論任何媒介,完成/未完成的界定是困難的,但是強調過程、強調“becoming”,卻是素描重要的本質。

德斯特文中相當精采的一段:「素描重複動作、筆觸來回的過程(Tautology),這種反複描繪的本質、與其吸引力——素描永遠在描述它發生所為的製作。就某種層次而言,素描的意義不多不少僅止於此,並且它永恆的未完成總是一再地扮演著不完美以及不完整角色。」10

她用“Tautology”描述一個專屬於素描的圖像:鉛筆在紙上來回重複的軌跡造成圖像的過程,也就是說素描是即將要成為某物的一個過程,就像“drawing”的“ing”一樣,素描不只是個名詞,還是一個現在進行式。

在現代藝術史上使素描逐漸浮上檯面的是觀念藝術。它強調藝術思維在創作中的優先性,反對傳統主流(繪畫、雕塑)的工藝、商業性格。素描的質樸、坦率、不假修飾-看起來沒有商業價值的平凡紙張上面所乘載的圖像與筆記,與思維幾乎同步的速度—自然成為觀念藝術家最佳的媒介。德國觀念藝術家波依斯在黑板上的塗寫,就如同觀念藝術的聖杯一般。

另外一方面,繪畫在現代這一時期,由具象到抽象的發展,以及種種自我革新運動,也逐漸顛覆了素描做為「草圖」的方法學。對於強調探索繪畫本質的現代繪畫而言,過去「將草圖複製到『正式作品』(畫布)上」的方法,已經無法滿足需求。

繪畫更進一步地吸收素描線性、留白、透明、直接、即興、偶發等特色,這些有關於畫畫本質表現(也就是有關於素描第一層定義)的探索,使素描在現代與繪畫成為圖像語言互相辯證利器。素描在這時候也漸漸擺脫附屬於繪畫的地位。

注

8.蘇俞安,〈一番枝繁葉茂的景色:台灣現當代素描初探〉,《藝術家》雜誌「十二月專輯」「想像素描的下一步」,頁250。

9.同上,p.6。

10.同上,p.6。