愛爾蘭詩人威廉∙巴特勒∙葉慈(William Butler Yeats,1865—1939)年輕時寫過一首〈走過柳園〉(Down by the Salley Garden)。全詩如下(裘小龍譯):

走過柳園 ,我遇上我的愛,

她正走過柳園,纖足雪白。

她要我自然地相愛,像綠葉生於樹枝,

但是我年輕而愚蠢,她的話我不同意。Down by the Salley gardens my love and I did meet,

She passed the Salley gardens with little snow-white feet,

She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree,

But I, being young and foolish, with her would not agree.在河邊的田野裏,我的愛和我伫留,

在我傾斜的肩上,她放下雪白的手。

她要我自然地生活,像青草長在堤堰,

但那時我年輕而愚蠢;如今淚濕衣衫。In a field by the river my love and I did stand,

And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand.

She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs,

But I was young and foolish, and now am full of tears。

詩題裏的Salley Gardens,有直譯為「莎莉花園」的。但我更愛「柳園」這樣的意譯,翻譯家袁可嘉便譯為「柳園裏」。Salley即Sallow(柳樹),這裏指河岸旁的柳樹林。直譯和意譯是兩種不同的譯筆,直譯信而輕雅,意譯雅不失信。

此詩首節回憶年輕時的一次愛戀。這個夢魂縈牽的女子毫無疑問是美的,詩人聚焦於她的足:「纖足雪白」,那是一雙纖細而雪白的腿。第三、四行概括了兩位年輕人愛戀中的矛盾。女子要的是感情的自然滋長,而詩人過於急進,並不認同。這是所有年輕人談戀愛常犯的毛病。

末節第一、二行擷取題材極具睿智,那是一對戀人最為令人動人的時刻:她雪白的手放在詩人的肩膊上,這是一幅何其浪漫動人的畫面!男女的感情最好是經過歲月的洗禮,在契合與關懷中逐漸形成,而不困於一時的慾望,因為那是危險的。

戀愛中的情慾是需要禮教來節制。但詩人當時不明白,其結果自是換來深宵「淚濕衣衫」,悔之已晚。於是這個初識定情的柳園,便成了葉慈一生中的傷心之地。經過詩人的書寫,這個河邊築有堤堰,草木生長茂盛的柳園,便成了象徵。

葉慈在注釋中提及此詩的由來,是根據斯萊戈縣巴利索戴爾村裏一個老農婦獨自吟唱的歌詞而來,但葉慈只記起不完全的三行舊歌詞。他藉這三句歌詞寫成此詩,以緬懷一段舊日戀情。

此詩是一首可以譜樂吟唱的歌謠。評論家張富寶〈此情可待成追憶——讀葉芝的《走過柳園》〉說:「(此詩)圓潤整飾,短小精悍,言簡意豐,韻律優美,一唱三嘆,令人回味無窮。」(見《星星詩刊∙詩歌理論》2023年3期)

南宋時期詩人陸游(1125-1210)晚年的〈沈園〉,是兩首七言絕句。上下抄錄如後:

城上斜陽畫角哀,沈園非復舊池臺。

傷心橋下春波綠,曾是驚鴻照影來。

夢斷香消四十年,沈園柳老不吹綿。

此身行作稽山土,猶吊遺蹤一泫然。

文學史上,葉慈被標韱為愛情詩人;陸游則被標韱為愛國詩人,前者的愛國詩與後者的愛情詩,因之常為一般讀者所忽略。放翁有傳誦的名句「小樓一夜聽春雨,深巷明朝賣杏花」,這十四個字極具畫面化,把江南景色形象地描繪出來。同時也是極高明的「借景抒情」技法,景物背後是詩人客旅京城的徹夜未眠。

陸游寫〈沈園〉時已屆七五高齡。然這段愛情卻始於他二十歲時,即北宋紹興十四年(西元1144年)。南宋周密的《齊東野語》對此有所記載。那年他與唐琬(母舅之女)結婚,兩人恩愛有加。然終因母親的反對而分開。

陸游三十一歲時禮部會試落榜,失意之際到沈園遊覽,竟遇到唐婉和她夫君。於是便有了「釵頭鳳」唱和之事。自此本已臝弱的唐婉竟抑鬱而歿。陸游七十歲時寫下了〈禹跡寺南,有沈氏小園。四十年前,嘗題小詞一闋壁間。偶復一到而園已易主。刻小闋於石讀之悵然。〉詩題凡四十字,較之此七律的五十六字,不遑多讓。

到七十五歲時,他仍念念不忘,再遊沈園,寫下了上面的兩首〈沈園〉詩。八十歲的陸游,仍留下〈十二月十二日夜夢遊沈氏園亭二首〉。而更令人意想不到的是,他八十五歲時,朝廷已兩度易主,換了人間,時維南宋嘉定二年(西元1209年),詩人竟又重訪沈園,作〈春泥〉一詩。這真是一段忠貞不渝的愛情。

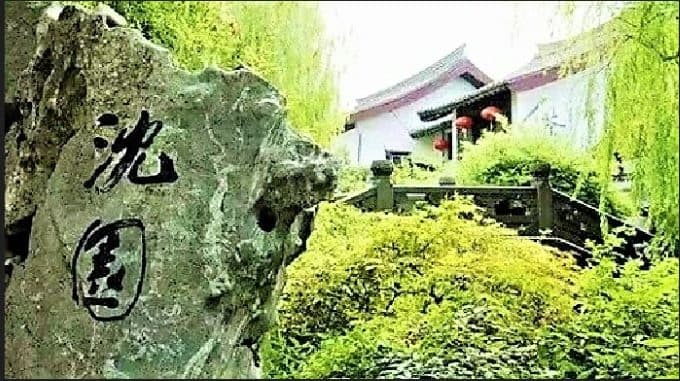

沈園在浙江紹興市禹跡寺南。據考證在城東南的洋河弄內。北宋初為沈姓商人所建,約七十畝。1984年紹興市政府按傳世的〈沈園圖〉重建,總面積7865平方米。民間的一個無名庭園,因與詩人的愛情故事牽連而流傳千古。

這兩首七絕寫來十分哀怨,強烈的傳遞出「愛不得」與「死亡」的悲痛。其一聚焦於「橋」,世上並無一條傷心橋,是詩人臨橋時觸景生情,傷心不已。其二聚焦於「柳」。樹木無情,早已不再開花,結出棉絮,只有他仍難忘所愛。沈園帶給詩人的是無盡的悲哀。

自2016年開始,我寫下了不少有關穗園的詩篇。包括了〈驚蟄重過穗園〉〈驚蟄又過穗園〉〈大寒日過穗園〉〈春分復過穗園〉〈小雪後重臨穗園〉〈大雨中穿過穗園〉〈小雪日想念穗園〉等。最近一首是〈春分後穗園蒼翠如舊〉,如下:

雜亂中的變與不變仍親切如舊

細葉榕編織著它茂密的樹影

每一個浮現出來的,都不曾溺水

歲月沉緬於穗園的空椅子上

天潤路背向某些記憶,春雨來到

洩漏的微小生機敵不過繁鬧的

地鐵口。視野模糊中

門牌號算數著的空間在挪移

牽掛是強大的,甚於快速移動的機械

然我無興趣於那些參天高樓與

糾結橋樑,寧願微小

只著意於穗園曾經的旅館燈火

騎樓外的一場雨和我都不曾缺席

所有的暗示與象徵此時

被我直白的愛擊潰,穿越

更蒼翠的穗園時,我已近於凋零

這八首穗園詩對空間的描述背後都懷有對一個女子的思念。但這種思念最終回歸到存在的無奈與悔疚。理論上,詩並不排斥任何題材,但題材的處理不能停留在表層。譬如愛情的書寫,不能只停留在「事」與「情」上。空間的處理是重要的,詩常因為提供一個具體的場景而讓情意更為具象。讓讀者有如身處「穗園」中,看到事情的生成,成為當下一個「旁觀者」。

穗園是廣州城的一個舊區,但因為曾經的事而讓客觀的景物有了新的詮釋,這種詮釋是由詩人來決定的。如果穗園內的空椅子(第四行)、天潤路(第五行)、旅館燈火(第十二行)都和路過的人看到的一樣,甚或對穗園的一場雨,都與匆匆而過的行人所感受一般,那麼深宵挑燈、伏案書寫的理由何在?詩的價值是對萬事萬物的「重新書寫」。

意大利作家卡爾維諾(Italo Calvino, 1923-1985)說:「空間是對世界一種感知方式。」他提倡的空間詩學,主張由封閉的空間轉變為開放的空間。後者意思是:一個人人可以自我詮釋的空間。

一頁谷歌地圖上的酒店、醫院、食肆、娛樂場等等的所有標示,正說明了空間的封閉。一個詩人,應該把空間(場所)作為一種思維的方式,而非事物單純的描述。柳園與沈園,因為詩人的書寫而有了獨一無二的存在空間;而穗園仍在努力建構著,希望成為我生命中一個「巴別塔式」的空間。