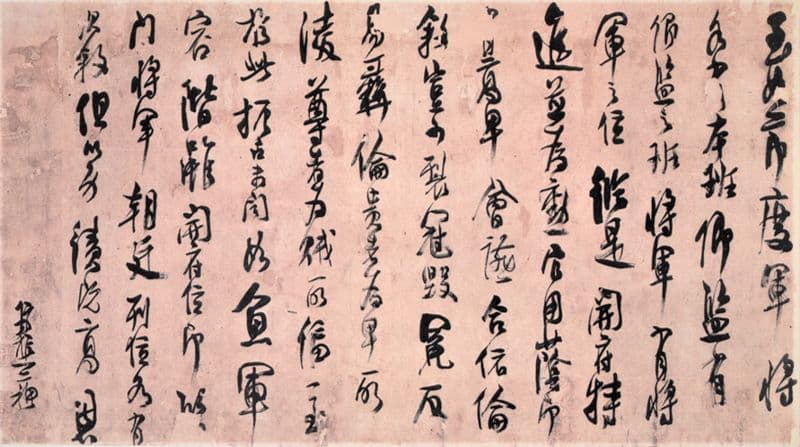

「閩臺書畫一代宗師」謝琯樵(1811-1864)文武雙全,解音律與鑑藏,喜談技擊與談兵養馬。畫多四君子與花鳥,得徐渭(青藤)、陳淳(白陽)、鐵舟和尚與惲壽平筆意,山水畫更是精湛。書法得顏真卿與米芾精髓,師古《爭座位帖》能師心出機杼;篆刻以浙派刀法入印,為閩臺文仕官紳治印交誼,詩、書、畫、印「四絕」無不精通,為福建詔安畫派最具影響之藝術家。

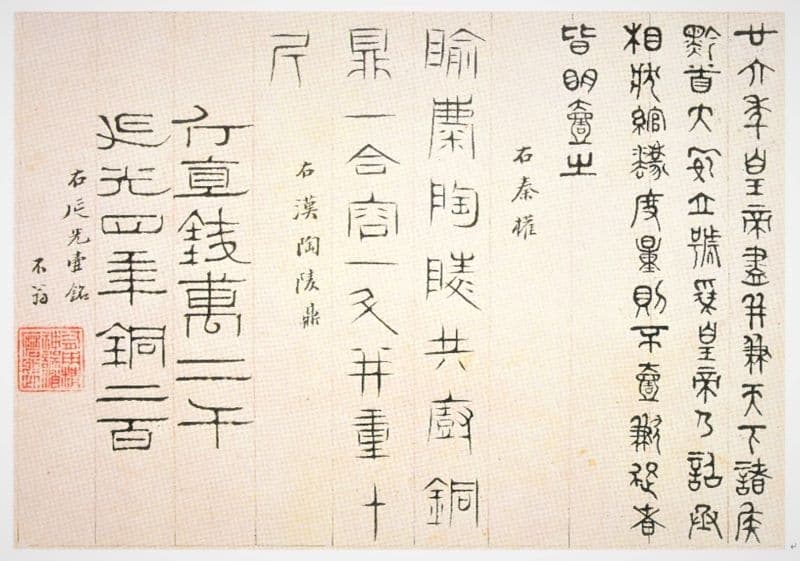

連雅堂《臺灣詩承》有載:「近代如謝琯樵、呂西村,皆有名藝苑。琯樵之畫,西村之書,鄉人士至今寶之。」呂世宜與謝琯樵為清代臺灣書畫雙璧,二人同遊林本源家族於大嵙崁(今大溪)時期之西席,時謝琯樵贈〈沒骨牡丹〉與呂世宜交誼外,呂氏所藏古硯〈石髓〉篆額「愛吾廬考較金石硯」,原請周凱治銘文,後由謝琯樵書寫硯銘,文人以金石會友,集書篆之美於書藝刀刻與品評,以金石交誼為書畫家雅事。「臺灣金石學導師」呂世宜出身金門,影響閩臺金石考據與書法,論者多有著墨與研究。

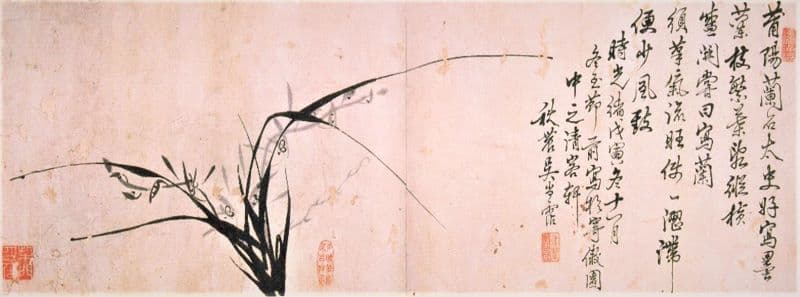

此外,謝琯樵來臺唯一門生為臺南莊雅橋(磚仔橋)吳家之吳尚霑(字潤江,號秋農、雨谷子、一樵山人、海濱漁隱),擅四君子與篆刻,其仿堂兄吳尚新之吳園建宜秋山館。謝琯樵於咸豐七年(1857)佐幕臺灣時客居吳家,與吳尚霖、吳尚霑兄弟交誼,吳尚霑時為臺灣縣學附學生,師事謝琯樵詩文書畫印,於咸豐八年(1858)中舉人,傳世作品多為墨蘭,篆刻為浙派刀法,頗具謝琯樵風格或囑刻。

與謝琯樵為金石之交者,不得不提到入林則徐幕府之金門奇士林樹梅,鳳山知縣曹謹開鑿曹公圳擘劃者。林樹梅《歗雲文抄》記喜晤謝琯樵即將至建寧幕府,二人交誼十餘載為莫逆之交,謝氏請林樹梅為其姐謝芸史詩集《詠雪集》(詠雪齋詩錄)作序,詩云:

神交十載最相知,再晤欣看鬢未絲。

狂草筆端雲並湧,瘦吟胸次筍爭奇。

傾尊共訂遊山約,啟篋教評詠雪詩。

鄭重去籌康濟策,不須惆悵話臨歧。

林樹梅(1808-1851),名光前,字瘦雲、歗雲,號歗雲子、鐵笛生,金門後浦人,喜梅且賦梅詩遂易名樹梅。本姓陳,為水師副將林廷福養子,年少隨父巡廣東南澳、福建烽火門、海壇、福州閩安、臺灣安平與澎湖等重地必隨筆記錄,具海防、水利與守備擘劃長才,留心經世之務,遊走於閩臺官憲專業幕僚。

拜入臺灣巡道周凱與玉屏書院掌教高樹然門下,獲其指授詩詞古文,林樹梅亦擅詩文書畫、篆刻與收藏,深受「臺灣金石學導師」呂世宜讚謂奇人,二人又與謝琯樵為金石之交。開澎進士蔡廷蘭〈林君瘦雲四十初度壽言〉:「筆墨精能,且工篆刻,於古金石文字,考藏甚夥。」(浯江林氏家錄)。而林樹梅曾參與編輯《金門志》,著有《歗雲文抄》、《詩抄》、《文章寶筏》、《詩餘》、《沿海圖說》、《戰船占測》……等。

道光十六年(1836),林樹梅任臺灣鳳山知縣曹謹幕府,協助募勇團練,捉鳳山賊首,規劃築城樓、砲臺與壕溝,引下淡水溪(今高屏溪)解鳳山乾旱,為曹公圳幕後能臣。道光二十年(1840)開始因海防告警,先後應閩浙總督鄧廷楨、顏伯燾聘幕,獻戍守佈防諸策,後得林則徐賞識並參幕帷幄,文忠公辦賊途卒,林樹梅以詩招魂,年未五十鬱歿。

《金門志》記臨終云:「深負平生國士知,鹽車老駕欲何之?歸來化作孤山鶴,猶守梅花影一枝。」為出沒於風濤之閩海奇士,與謝琯樵同戎馬書生金石相契,其詩〈琯樵將歸詔安以佳畫留別疊前韻送之〉,見謝、林二人知心交遊,相互珍惜詩畫藝術與人生,鐵笛長歌惺惺相惜,詩云:

愛君畫意似邊鸞,性本耽閑不好官。

拓地三弓添竹石,傾心一瓣爇沈檀。

交遊自昔忘形少,此道於今可語難。

最是北溪歸去好,卷中山水囗囗看。