電子皮膚是未來生醫感測領域中重要的發展方向,其中,具拉伸和自我修復能力的半導體材料將成為核心關鍵技術,不僅能提升生醫感測器的使用壽命,也能降低維修成本。

十年磨一劍 助益電子皮膚監測

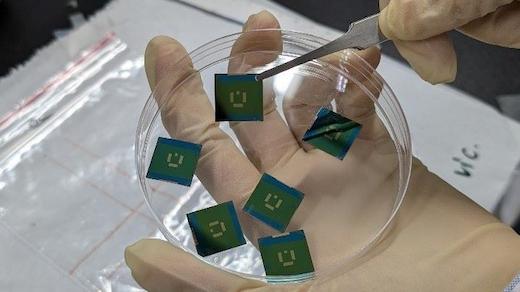

臺科大化工系副教授邱昱誠長達10年投入高分子科學、可拉伸與自修復半導體材料、高分子半導體、軟性光電元件等相關研究,近年結合傳統橡膠與半導體技術建立奈米自修復平台,可驗證具彈性自修復功能的軟性半導體材料與元件,未來將用於電子皮膚研發協助監測身體發炎指數、離子變化等,獲今年吳大猷先生紀念獎肯定。

邱昱誠指出,目前電子皮膚相關研究還在發展當中,未來可將電子皮膚貼合在腦部或身體特定部位,用於監測該部位的發炎指數、化學離子變化等,例如:腦部鋅離子濃度增加時,就可能增加罹患阿茲海默症風險。

無氟塗層技術 防水防油抗病毒

此外,邱昱誠也將高分子研究專長拓展到產學合作,與工研院、紙漿大廠合作,開發出不含氟防水、防油、抗菌,甚至抗病毒的塗層技術,這種塗層不僅可以用在食品包材、織物或家具表面,將來更可能取代塑膠薄膜,使漢堡包裝紙、外帶餐盒更環保,提供環保使用與友善環境的更友善選擇。

邱昱誠任教以來,至今已發表80篇SCI論文。其中,44篇為通訊作者;在 Google Scholar 總引用數超過 6400次/H-index 39,廣獲學術界認同;累計24件產學合作案,曾獲李長榮學術研究傑出青年教授獎、高分子學會傑出青年高分子科技獎、臺科大傑出研究獎、國科會優秀年輕學者計畫等,努力將技術落實推展到業界。

用心 失敗是另一個故事的開始

邱昱誠同時兼任臺科大半導體高階經營暨研發碩士在職學位學程執行長,他指出,學術研究可在無形中訓練邏輯思考與解決問題的能力;讀國外文獻也可提升英語能力,他鼓勵學生在研究過程保持積極的心態,強調失敗是學術研究的一部分:「失敗是另一個故事的開始」,希望學生從挫折中學習,找到前進方向並真正發自內心喜歡做研究。

今年40歲的邱昱誠笑說,自己年輕時熱愛打籃球,在課業不求甚解。國內私大畢業後到臺科進修碩士、取得博士學位,再到史丹佛大學任博士後研究員。他用毅力一步步證明就算私立大學畢業,也可跟國際一流大學畢業生做得一樣好,「願意用心,起步不嫌晚!」。

熱情以赴 找到每時期想做的事

邱昱誠形容做研究和打籃球、打遊戲一樣,一旦找到方向就會主動去練招式、看攻略,透過各式各樣方法去鑽研,雖然身體非常疲累,心靈卻能獲得滿足,回到臺科任教的邱昱誠,建議學生「每一個時期都要找到自己想做的事」,進而付出努力、發揮熱情。

邱昱誠也積極參與國際交流,與美國、歐洲、日本、印尼及韓國的研究機構合作,透過跨國、跨域交流以拓展研究的深度與廣度,促進跨國技術交流與應用,常能帶給他更多創新思路。

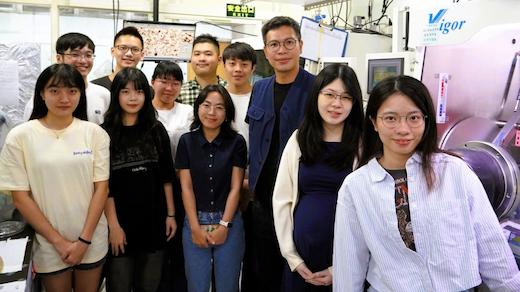

現在,邱昱誠主持的高分子型態與元件實驗室(Polymer Morphology & Electronics Lab.)就有許多來自印尼等多國訪問學生,跟著他們進行生質材料與高分子半導體的創新研發。他期待未來有更多對高分子領域有興趣的年輕學者加入,共同推動臺灣在高分子材料與半導體領域的發展。

延伸閱讀

- 變廢為寶 臺科大江佳穎提高甘油價值

- 臺科70教授 列全球前2%頂尖科學家

- 用努力超越逆境 宋恭源 : 格局終勝

- 車輛密碼創新批量驗證 臺科奪台杉獎

- 臺科金牌教授林淵翔 多工發揮奪師鐸

- 臺科校園新創盛 傑出校友百萬助創業

- 臺科大翻轉教學模式 遊戲互動有一套