本期核心議題在揭露全彩電子紙內嵌式觸控作法,誠如前期所說,在速博思方案提出前,這在整個電子紙領域是辦不到的,今天提出速博思為何與如何逐夢踏實與可行性分析的過程。

本文從電子紙光反射原理與成本誘因說起,說明內嵌式觸控才能提供無損亮度鮮活的色彩且真正可以做到零成本的原因;同時從消費面切入,點出全彩電子紙如不具備觸控功能,其普及性將大受影響,因此,觸控功能勢在必行。

在複習前幾期基本的電路圖並澄清核心概念後,公開速博思內嵌式觸控方案、互電容結構、內嵌式觸控設計,討論全彩電子紙在顯示週期與觸控週期的設計。指出整個設計在控制基板上沒有增加新元件與疊層結構的情況下,就可達成內嵌觸控的需求,真正做到觸控面板零成本。

最後,分別從技術面與消費者端可能的問題,提出可行性分析。探討內嵌式觸控完成後,速博思全彩電子紙方案,在畫面品質上會不會受觸控功能影響、觸控設計用的資料線看起來很細,會不會因而造成收訊不良、如想筆寫輸入做不做得到,本文提供事實基礎與坊間個案引路,證實內嵌式觸控方案可行。

內嵌式觸控所思所想公開後,至此速博思全彩電子紙的輪廓已勾勒清楚,下期本專欄將提出實際設計範例,助力大家有更清楚的方向與目標。

內嵌式觸控 無損亮度零成本

電子紙採用光反射原理,當光進入一次,反射出去一次,任何增加疊層的光損都是2次,因此使用外掛式觸控時,光損就會比LCD多一次。觸控面板的光損約在10-15%,用到電子紙時,亮度就被觸控面板衰減20-30%。對全彩電子紙這是大包袱,再者,觸控面板會增加電子紙USD10-20成本,若使用內嵌式觸控,就沒有亮度損失與成本增加問題。

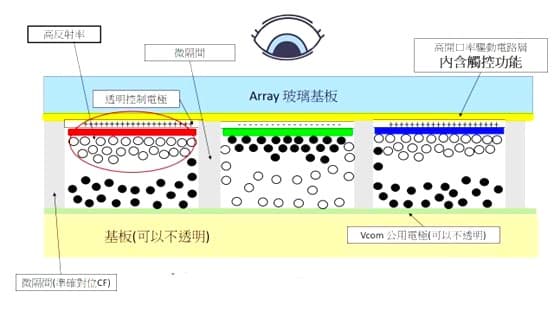

前期談過,目前電子紙的正(觀看)面設定與共同電極同側,因其觀看面與控制基板間存有共同電極,共同電極的導電特性會成為電容感應的屏蔽,所以現有全彩電子紙無法設計出具備內嵌式觸控的功能。

不能觸控 全彩電子紙難普及

然而,觸控已是電子閱讀器必備功能,尤其現在又流行筆記本的功能,不但要觸控還需要能筆寫輸入,這些都增加許多電子閱讀器的成本,也影響了全彩電子閱讀器的普及。

速博思的全彩電子紙方案,擁有內嵌式觸控功能,最大的好處是不增加成本,不但省下外掛式觸控面板成本、因貼合觸控面板良率產生的損失,還可減少觸控全彩電子紙的厚度與重量、避免觸控面板讓顯示亮度再次衰減,從而提高全彩電子紙的觸控與顯示表現。

速博思 內嵌式觸控設計範例

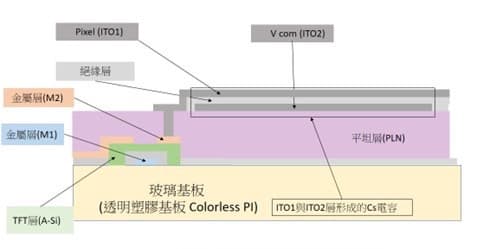

圖5-1為速博思全彩電子紙含內嵌式觸控的剖面圖,觸控結構整合在高開口率的驅動電路層內。要了解全彩電子紙作動原理,需先參考圖5-2 控制面板上單一像素電路圖,複習控制基板的設計與原理。

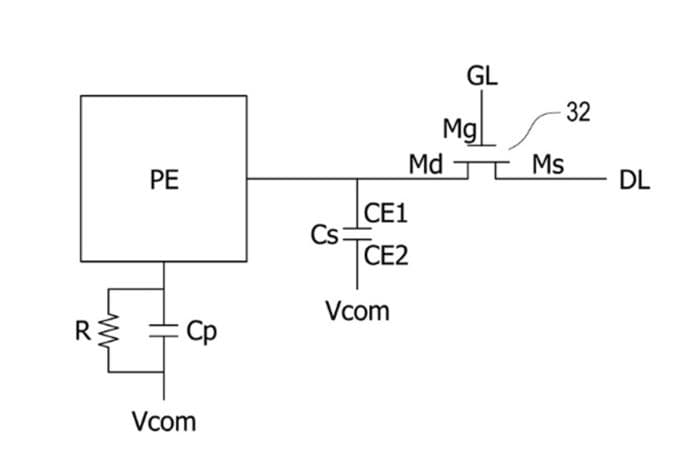

圖5-2與圖5-3,Cs電容的CE2端電極為單一像素內次大面積的導體,目的在與像素電極形成平行板電容,以存放較多數量的電荷。再次提醒大家,本專欄先前說過,造成電子墨水內帶電電荷移動的主要力量,不在像素電極與共同電極上的電壓差產生的電場,因為如果計算粒子運動模型是建立在這個電場基礎上時,結果可能不如預期。

我們說過,主要力量是來自像素電極上的電荷與電子墨水內帶電荷粒子間的相吸或互斥,共同電極上的電荷,因受電子墨水內的帶電荷粒子阻擋,不易與控制電極形成完美的平行板電容模型。

我們可以這樣看,假設微杯內沒有帶電荷的顏色粒子,控制電極與共同電極所形成的電容為Cp、控制電極與CE2電極形成的電容為Cs,那麼,因為控制電極與共同電極間的距離是控制電極與CE2電極間距離的百倍,所以,Cs的電容值會百倍大於Cp。

這表示在相同電壓下,如果沒有Cs的結構,控制電極的電容會小百倍,在控制電極上的電荷,數量也會只剩1% (Q=CV);電容值差100倍,相當於電荷也會差100倍。

也就是說,沒有Cs電容的設計,電子紙可以作動的機會不大;當有Cs設計時,像素電極上的電荷每吸引一份異極性帶電荷粒子靠近時,就會有部分電荷由Cs電容的CE2電極移出。

因為移出的電荷必須要有去處,不然就會因DC不平衡,推積在外部導體上形成靜電或是因無法移出造成控制電極上的電荷,無法繼續吸引新的粒子靠近,致使提早達到靜電平衡。

移出的電荷會流往共同電極,直到與異極性電荷粒子相吸、互相鎖住為止,才可以達到靜電平衡,但這個過程相當慢。由於並非所有像素電極都是同極性,所以由CE2電極流出的靜電流,應該是上述流出電流的總和,也就是正、負電流相互抵銷後的結果。

既然如此,大家一定想瞭解如何才能加速DC平衡? 速博思已有方法,速博思自動DC平衡發明將在後面專欄中分享。

互電容結構 內嵌式觸控設計

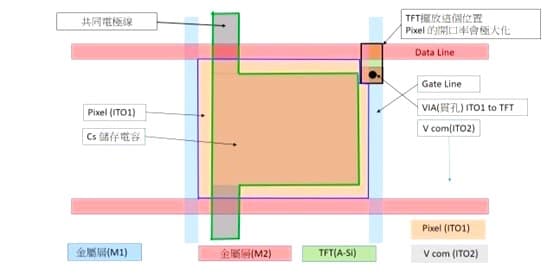

當顯示任務完成,Cs電容的CE2電極可搭配資料線一起作為觸控使用,兩者可以形成垂直與水平相交的互電容結構。閘極線由於要保持TFT在關閉狀態,所以不能作為觸控使用。圖5-3平面圖中綠色框標示的範圍是CE2電極,藍色框標示的是像素電極,兩者重疊的區域就是形成Cs平行板電容的範圍。

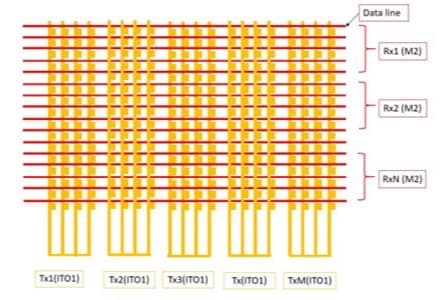

圖5-5,Tx 由多條儲存電容Cs的CE2電極串聯成線,再組合而成;Rx由多條資料線組合而成,以8吋全彩電子紙解析度300DPI做參考,像素矩陣為1920 X 1080。據此規劃1920 條閘極線與1080條資料線。

因為儲存電容的CE2電極串連的線與閘極線平行,所以也會有1920條,這1920條CE2電極串聯的線,在控制基板上以每48條連接在一起,變成40組Tx1~Tx40進入TDDI觸控顯示驅動整合IC,資料線1080條也會全數進入TDDI觸控顯示驅動整合IC。

顯示畫面週期 在TDDI觸控顯示驅動整合IC內部,所有資料線分別斷開並連接到顯示驅動電路,40條Tx全部接在一起,連接到V com接點(上方的共同電極),然後開始畫面顯示驅動控制週期,直到畫面更新完成結束週期,如圖5-4。

觸控週期 將與上方共同電極的V com斷開,在TDDI觸控顯示驅動整合IC內部,將資料線每52條接在一起,成為Rx觸控接收線,合計20條;將40條的Tx 全部斷開做為觸控驅動線,將40條Tx 觸控驅動線與20條觸控接收線送至觸控IC做為觸控輸入使用。

整個設計在控制基板上並無增加新元件與疊層結構,就可達到觸控需求,真正做到觸控面板零成本。

觸控操作時 不影響畫面品質

觸控操作時,會不會影響到全彩電子紙的影像顯示,這個答案其實在LCD內嵌式觸控時,已經得到過驗證。以APPLE 用FFS內嵌式觸控螢幕範例看,也是用雙層的ITO,上層為像素電極、下層為共同電極,這兩層重疊的範圍,也是儲存電容。

結構上與速博思方案頗為類似,兩者不同的是APPLE將下層共同電極層,切碎後重新連結為單層結構的互電容觸控設計;速博思則是把結構簡化,把本來就分割好的共同電極串接起來的線與資料線組合成雙層的互電容結構。

LCD的液晶反應速度快,所以觸控操作時驅動訊號如會造成像素電極與觸控驅動電極(原共同電極)間的電壓變化,液晶就會改變角度,畫面也就會改變。實證結果是畫面不會改變,因為像素電極的開關處於關閉狀態,所以像素電極內的電荷並不會改變。

就像船浮在海面,無論浪有多高(浪比喻為觸控驅動訊號大小),船浮出水面的高度(比喻為像素電極與共同電極之間的電壓差)都是一樣的,當觸控驅動的訊號變化時,像素電極與變身為驅動電極的原共同電極間的電壓會維持不變。

以全彩電子紙而言,電子墨水內顏色粒子移動的速度很慢,相當於低通濾波器,相較之下觸控驅動訊號的高頻難以影響粒子變更位置,也就不會影響畫面的品質。

金屬網格資料線 收訊正常

資料線的線寬看起來很細,會不會因此造成觸控收訊不良。以目前觸控IC的精良程度,這些問都有解,以三星Super OLED為例,三星Super OLED的觸控用的金屬網格,恰與速博思方案用的資料線相同;速博思觸控驅動用的面積遠大於三星用金屬線做為驅動使用。

再者,三星方案的金屬網格與OLED的陰極(接地)非常接近,接收訊號的衰減遠比速博思方案大許多。如果三星的方案被證明確實可行,速博思的方案就更沒問題。

筆寫輸入沒問題 已有解方

速博思全彩電子紙可否使用筆寫輸入,答案是可以用較少條資料線與共同電極線接在一起,組成更高解析度的觸控面板,就可做為筆寫使用。可以使用主動式電容觸控筆或APPLE Pencil,但必須搭配可支援的觸控IC。主動式觸控筆可行且前景看好,不過仍須經過進一步驗證。

寫到這裡,速博思全彩電子紙的輪廓已經大致勾勒清楚,下期將提出實際設計範例,以協助大家有更清楚的方向與目標。(速博思全彩電子紙專利新知系列:15-5,每週三刊出)。