躋身國際級藝術殿堂 藝途創高峰

北藝大名譽教授林章湖,今(9)日下午兩點水墨回顧展「江山萬里心」在北京中國美術館開幕登場,為其藝術生涯再開新局。林章湖過去雖多次參加兩岸書畫交流,卻是首次在中國大陸舉辦個展,正式躋身國際級藝術殿堂,意義非凡。

這也是睽違七年,繼藝術大師歐豪年後,首位在中國美術館開展的臺灣畫家。人生七十才開始,林章湖藝途再創高峰,對兩岸三地的華人創作者來說別具意義,足證藝術創作無國界,唯有心有志者竟其功。

30年筆墨春秋 個展從臺灣到北京

對林章湖個人來說,從1995年臺灣美術館的邀請展,到今(2025)年在中國美術館開個展,整整30年以筆墨本事,雙開先例。30年前初試啼聲,在臺灣畫壇以年輕早慧的身影嶄露頭角,堅信自己的創作方向;30年後的今天,在北京個展以畢身所思、所學、所創為臺灣畫家爭光,成為啟發性標竿;也為當代東方藝術注入源源不絕的新量能。

林章湖說,這次展覽精選各階段代表性水墨作品,力求完整呈現其藝術演變脈絡。他認為,儘管科技日新月異,人工智慧興起,但藝術的根本仍在筆墨與個人文化身分的展現。他致敬齊白石、張大千、趙無極等大師;同時強調創作應兼容時代精神與文化價值。

本心自在筆墨創新 走出自己的路

回首來時路,林章湖幼承庭訓,祖輩雙秀才,自小受家學淵源啟蒙,立志藝術。在師大美術系就讀期間,受黃君璧、林玉山、李霖燦、鄭善禧、陳銀輝、王秀雄、梁秀中、羅芳等教授指導,涉獵蟲魚鳥獸花木與山水諸畫法,深諳理論與創作必須同步並進。

任教北藝大三十年期間,研習經典書畫與美學,主張「一切法為我所用」、「無法至法乃為上法」,同時堅守自1995年臺灣美術館個展提出的「本心自在」與「筆墨理想」的創作理念;體認水墨畫寫生創作兼顧理論思辨的重要性,強調唯有雙管齊下,兼容並治,才能走出自己的面貌。

其中,膠礬畫法是少年時期在澳底海濱生活的心靈啟發,也是他自創新法、獨步新境的經典開端,影響深遠。巨幅創作〈生之禮讚二連作〉以游魚藉景寓意,融合膠礬畫法的新意與美學,更顯游魚在激流澎湃中的力與美,林章湖笑說這是2.0 版,可以體現他筆墨創新的自在理想與我法至法的本心見地;白話一點的說法是,游魚溯源萬里,這是生命循環無悔與解脫的終極與極致。

寫生創作筆墨風情 真放精微交融

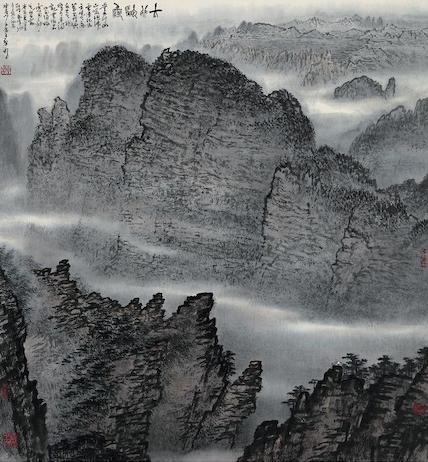

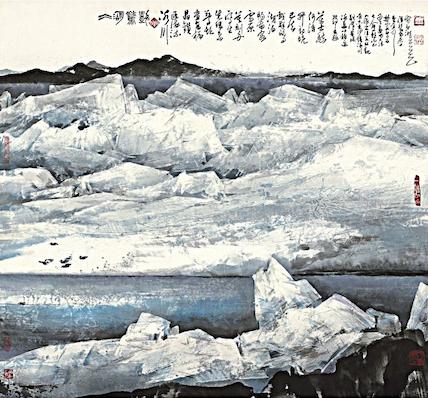

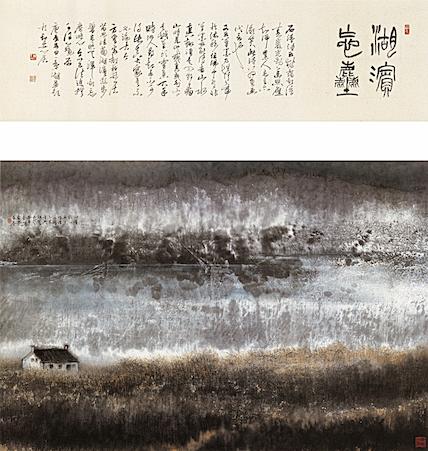

林章湖曾遍歷大陸、歐美與亞洲各地,結合寫生與創作,開拓藝術視野。如〈黃山書畫冊頁〉、〈太行駝龜〉、〈湖濱忘塵〉、〈南山秉燭〉等作品,都能看出見證筆墨與自然與心靈的深度對話。

林章湖說,飽覽大陸名川勝境,眼界大開,揮筆寫生留下不少精心畫作。他說,沒想到有一天在課堂講授的《中國畫論》,〈荊浩筆法記〉、〈石濤畫語錄〉等,不再只是與學生的紙上談兵;親臨寫生創作,意與古會,三昧印證,怡然自得。

遊歷歐美時,異國風光觸景生情,感時而畫也多傑作。如客座愛爾蘭、南韓時,林章湖因嶄新閱歷,放任筆墨風情在真放精微間輾轉交融。1999〈湖濱忘塵〉、2023〈南山秉燭〉都是一時之選。林章湖說,至今囊中仍有草稿林林總總,徒有馬齒漸增之嘆;不過畫家創作不輟活力四射,有朝一日草稿將一一問世。

鑽研禪宗美學 與禪畫有不解之緣

林章湖早年鑽研禪宗美學,將禪意融入創作,歷屆個展展題盡與「禪」相關,體現藝術與修為相互為用。這次個展引孔德成「江山萬里心」為題,取江山無盡,吞吐本心用以勾勒出自己平生水墨藝術的風格與義涵,與自1995 年「飛相掃心」到2023年的「道隱無名」均相輝映,證諸畫展本意都蘊涵著哲思與禪意。

早期潛心研讀《六祖壇經》與水墨畫史中的禪畫美學,成為林章湖日後「創作審美的無形底蘊」。他說,就如對應禪宗三十年看山的說法,由肉眼、法眼,進而體悟自在清淨的藝術境地;個展命名與禪有不解之緣,今年耗時半年所畫巨幅山水〈問道靈山〉,吞吐胸中靈山問道於筆墨虛實辨證,與人間涅槃的禪機意涵更是代表。

創作物我會通 心契自然以畫會道

林章湖在中央美院的指導教授羅世平指出,物我會通的創作境界,使林章湖作品從自然真景到心靈觀想,開拓水墨新境。他舉〈五臺雲腳〉為例,重筆濃墨描繪五臺山雲霧,細筆隱現文殊菩薩,詩跋「雲腳問道謁五台,一夜文殊破壁來。夢醒沉浮身幻影,今生頓悟出塵埃」,道出林章湖以畫悟道、心契自然的藝術追求。

羅世平觀察發現,林章湖以「掃心齋」自勉,畫作中多鈐同名印章,象徵其「掃心出塵,畫為心印」的創作理念。羅世平點出,這次個展作品中,近八成見有掃心齋印記,體現畫家以心契自然、以畫會道的堅持與突破。

中央美院攻博 解開當代藝術癥結

三十年如一日,在創作中堅守理念但不忘持續創新與追求精進。從北藝大退休後,2010年,林章湖遠赴中央美院攻博,深入研究「後現代」與臺灣當代水墨。再次為成就自身嚴格的藝術圓滿,斷然離開舒適圈,一方面為驗證學思所得;一方面更為學習,活到老、學到老;學到老、畫到老,這種快樂不但使其對藝術創新有更宏觀的視野;也對人生境界多所提升,自然畫風也有不同的演進。

林章湖指出,到大陸取經研究「後現代」與臺灣當代水墨,如白石老人的「衰年變法」,目的在激盪藝術與學術,找到新創作契機。他說,事實上後現代言人人殊,載舟覆舟,破立之道全賴個人解讀與應用。他特別感謝中央美院博導羅世平醍醐灌頂為論文開題、中央美院教授李少文在創作上促膝長談,助解當代藝術癥結。

無法己法至法 後現代非西方專利

林章湖認為「後現代」並非西方專利,中華文化早有「鏡花水月」、「無用之用」等哲思與之相呼應。林章湖一路從傳統、現代到後現代,體會「無法己法至法」的創作精神,最終並回歸本心,在創作入畫、起居生活間,從容實現藝術自在與導演人生的理想。他認為每個人都是自己生命中的英雄,不管創作與生活要活出導演的樣子,做好自己並觀照全局,書畫創作也是如此。

歷史博物館前館長廖新田深刻觀察前年林章湖宜蘭「道隱無名」個展後,指出林章湖的作品為「東方化的後現代,無論在重構、拼貼或解構過程,保有濃厚的人文底蘊與詩感,使後現代不致流於表象」,厚積薄發成一種東方自覺。

萬里行腳體悟創新 江山萬里見心

林章湖「江山萬里心」水墨個展,為京城金秋再添藝壇盛事。財團法人國學文化藝術基金會、李可染藝術基金會主辦,北京賽思博藝文化藝術有限公司協辦,由陳筱君策展,11/8-19日在北京中國美術館第三展廳舉行。

展覽作品自1988年的《驚嘯圖》起,依年代脈絡展開,主軸鎖定於新世紀以來的代表作,包括花鳥魚蟲、古園舊屋及山海煙巒等主題,記錄畫家行萬里路的所見所感。更映照出其在現代水墨領域的開創與堅持。每一幅代表作,無不蘊藏著萬里行腳的體悟與創新思維。

詩書畫印全能 映現當代水墨時潮

陳筱君說,林章湖兼擅詩書畫印,將文人綜合素養融入現代水墨,使作品不限於形象建構,更成為文化意識與生命哲思的折射。此次於中國美術館舉辦的「江山萬里心」展覽,正是其藝術理念的最佳註解。

想一探林章湖數十年筆墨功力、對時代與自我不斷追問的堅持與創新;想細細品味個展中映現出的當代水墨時潮與文化底蘊;想近身聽聽畫家親身導覽畫作,這次個展是難得的機緣。

延伸閱讀

- 汲古求新更創新 林章湖道隱無名個展

- 藝海遊踪:蘇峯男八十回顧 驚艷超凡

- 《RE:江賢二》光影沈浸展 跨域實驗

- 八十歷史回顧展 冉茂芹:一直畫下去

- 引西潤中 江明賢勾勒新富春山居圖

- 藝術拍行仲介人 坑蒙拐的江湖套路

- 瓜沙史事:陳朝寶再現敦煌佛像之美