研究中國書法,不外形質與性情。形質不堅失實體;性情不真則失神韻,兩者相輔相成,不能互代。其中,形質包括線條、結構、章法以及與其相關的執筆、用筆、用墨等,靜觀所書便可察其形質深淺。

自古以來,書法沒有天才,唯勤練能出好字。臨帖讀古文必須精於格律、嫻於詞採、恪守平水韻;律詩絕句典雅精作,融灑脫曠達、豪放俊爽與靜穆淡泊於一爐。入流書法,其線條內涵豐富,中鋒用筆貫穿紙背,筆道中自有東西。

練字,要從握筆臨帖開始,假以時日才有機會能做到掌握字形快意變化,形塑自我風格。寫字其實也是一種運動,氣養丹田,用在指尖,不只養生還可頭腦清晰,所以自古書法家多數長壽;書法隨時可寫,常練碑體可以見骨力,如臨摹張猛龍碑、泰山石金剛經等。

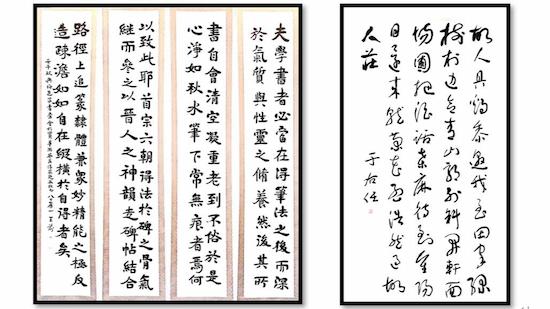

遼寧佛學院院長王前教授指出學書之道:「夫學書者,必當在得筆法之後而深於氣質與性靈之脩養。然後其所書自會清空凝重,老到不俗,於是心淨如秋水。筆下常無痕者,焉何以致此耶,首宗六朝得法於碑之骨氣,繼而參之,以晉人之神韻,走碑帖結合路徑,上追篆隸體兼眾妙精能之極,反造疎澹如如自在,縱橫於自得者矣。」

晉人指的是「二王」,就是東晉著名的書法家父子王羲之與王獻之。王獻之自幼跟隨父親王羲之學書法,據傳王羲之告知其子,練就好字需寫完十八缸水,在父親督導下勤練書法,十八缸水寫完,終於自成一家。

王院長一生茹素菁莪,精佛法中文造詣高,老人家穿著樸素,慈眼善目、悲天憫人,贈我墨寶「日日青絲白成雪,任君長照莫蹉跎,姸媸不亂純晶體,古鏡藏真何用磨」以表達厚望。勉勵年輕時要多奮鬥,不要虛度光陰白了頭,照鏡子的時候要勉勵自己,人的美醜與鏡無關,即使古鏡也能反觀自在。

院長不但為我啟蒙文學,還手把手教我如何寫字,在老人家薰陶下,接觸文學,逐漸瞭解佛法教化人心的道理;鼓勵我有點成就時,就應幫幫弱勢朋友,「弱勢不光是指窮人家,行善不是沽名釣譽,很多文人也是弱勢一族」,這番話激起我日後從事藝文工作的動機。

在台灣,書法家于右任為開國元老,任監察院長34年,其書法特點將魏碑的雄渾與帖學的靈動結合,創立「標準草書」,許多專家學者評論此書,以易識、易寫、準確、美麗為原則,簡化張旭、懷素狂草,融入篆書古樸、隸書厚重、楷書端莊,雄渾大氣如江河奔騰,又具金石蒼勁與高雅氣質等獨特風貌。

于老書法自成一格,人稱「于體」。草書簡化筆畫,筆力遒勁、剛健灑脫;觀其結構井然有致,氣勢磅礡時而留白;線條兼具篆隸的蒼勁與行草的流暢,瀟灑自如又不失古樸典雅。落款看似簡單,實者于右任三字落於垂直線上;用印時,小章一大部分不用印泥而是沾紅墨水替代,中間滿是學問。

如今,每天早上我也喜歡寫寫字,站著寫當運動。寫大字懸腕提筆,提中按行中留,全部氣力用在筆尖,每每練完幾幅字就滿身汗,卻感如沐春風。書藝之道在於勤,想寫書法必須持之以恆。

延伸閱讀