二○○○年夏季因為駐村,首次造訪美國西岸。海德蘭藝術中心(Headland Center for the Arts, 註1) 位於舊金山市郊,在金門大橋另一端的國家公園內。藝術村由軍事基地改建而成,藝術家的工作室與屋舍散落地安排在有峽灣環抱、綿延的山谷之中,九月的印地安夏日(Indian summer)的陽光仍然明媚,時有忽然而至的雲霧,永遠都是讓人歡迎的驚喜,漫步在霧氣裡,還能聞到尤加利樹散發的香氣;海德蘭僅憑獨有的美景就能寵壞藝術家了。

藝術村內只有星期一到星期五的晚上供餐。在工作室工作一整天,晚餐與其他藝術家相聚聊天吃飯,最是令人引頸期盼。到餐廳,看見大夥兒圍著廚房各自在角落閒聊。廚師Jessica和助手Sarah一一把晚餐的菜色陳列在長桌上,擺設好後,Jessica用力地搖起銅鈴集合大家;然後開始說了好幾分鐘的話。

我剛去的幾天,英聽還不太好,聽不懂她說甚麼,我心想:「哇!這廚師好威風!吃飯前要聽她演講一番才能開動啊!」結果是我誤會她,原來她是在跟大家解釋,晚餐菜單的靈感。比方說,她今天去菜市場看到甚麼食材,讓她覺得非常開心,可以做甚麼菜之類的分享。

經過大約一兩個星期,我發現她不只做美國各地的菜,也作世界各地不同地方或文化的菜色。我這才明白,為甚麼她要在餐前花時間解釋食材的內容以及如何用餐這些問題。畢竟她要面對許多來自不同文化,而且各有不同飲食習慣的人們。

當時,舊金山已經開始流行「融合風」(fusion)的飲食文化。融合風的烹飪概念,到現在已經在許多具有多元文化的城市流行、探討非常多年了。在飲食文化中混融,我們會用‘fusion’而不是‘mixed’,原因是這種混融不只是材料或媒介的相混,而是經過一定時間的概念與量化的實踐,成為系統性的融合。

莊祖怡在《廚房裡的人類學家》,有一篇文章叫〈fusion何去何從?〉,內容談到世界各地具有混融特質菜系的形成,比方「馬來華人的娘惹菜、澳門風味的葡國菜、美國德州式的墨西哥菜(Tex-Mex)、紐澳良的Cajun菜等等,」(註2)。

她還以語言學比喻:「語言學裡對文化交流地帶的新興語法,所做的兩種基本分類,一種叫做Pidgin,中文譯為『洋涇浜』;另一種叫做Crole,有人譯為『奧克里語』。」(註3)她分析混融菜的條件,需要「系統化」、不能夠「混合多種文化的元素卻沒有內部邏輯與結構。」(註4)。「洋涇浜」與「奧克里語」的差別,呈現了混融特徵上,不同階段的差異。

飲食文化的混融,反映著地方不同族群混融的歷史,可見一斑。過去美國民族或種族文化融合理論是「熔爐論」(Melting Pot Theory) (註5),「沙拉碗論」(Salad Bowl Theory)在二十世紀中期逐漸流行,從一元同化( assimilationism )變成多元文化主義( multiculturalism/pluralism )。

以菜餚「沙拉」來隱喻種類的多元性,可謂是妙喻:所有的食材單獨吃,都有個別不同的風味,混合起來又是完全不同的味道。然而在相混的狀態下,仍然保有自己的獨特性與差異性,不需要因為融合而犧牲本質或改變個體。

然而,張四德在〈融爐(Melting Pot)或多元文化(Pluralism):從種族史觀點論美國社會的特質及十九世紀的排華運動〉(1998) 文中指出,不論是熔爐的同化論或沙拉碗的多元論,皆是以白種人為中心,對於其他種族而言,不論同化還是混融,皆為「迷思」(註6)。柯伊,安德魯(Andrew Coe, 1959-)在《雜碎:美國中餐文化史》(註7)一書考察埋藏在美式中國菜中的歷史軌跡,折射出中美關係以及華人移民在種族、文化、社會與政治上的議題。

而「臺灣菜」菜系的概念與混融的特徵,又是如何形成的?鄭淑娟在〈臺灣飲食文學出版概況〉對「飲食文學」進行梳理並指出,最早可追溯到七〇年代劉枋的《烹調漫談》以及唐魯孫的《中國吃》。鄭淑娟將一九四九年之後,飲食文學的發展,分為「播種期」、「萌芽期」、「成長期」與「繁花盛放」四期 (註8)。臺灣飲食文學的題材,反映著臺灣在文化發展上的軌跡,從懷鄉到本土、從異國風情到國際化、從多樣化到融合的歷程。

臺灣菜,或簡稱「臺菜」,到現在已經被公認、而且歸類為融合風(fusion)的一派菜系。它的基底是閩粵菜、客家菜、融合日本殖民、一九四九年之後由中國各省移民而來以及幾近五六十年族群融合與西化等等影響形成。到現在,臺灣菜仍然不斷推陳出新、具有融合特徵的飲食文化。近年來臺灣食譜與飲食文學出版相當豐富多元,有關臺灣菜的歷史考察也非常的多。

陳玉箴早在二〇〇八年的時候就為文〈食物消費中的國家、階級與文化展演:日治與戰後初期的「臺灣菜」〉考察從日治時期的「臺灣料理」到光復後的「臺菜」,兩者在意義內涵上複雜的變遷,指出:「『臺灣料理』、『臺菜』均是相對於一個相異的他者而被建立。」(註9),若是僅以「全球化」或「國家建構論」研究臺菜所表徵的,有關飲食與政治變遷發展的關係(註10),可能有其侷限性。

最近出版且相當具有代表性的是陳玉箴的《「台灣菜」的文化史:食物消費中的國家體現》,集結並改寫她歷年在期刊上發表的有關「臺灣菜」形成的歷史以及與國家文化認同間的關係。「沙拉罐中的台灣菜」成為她書中對於臺菜的結論。

而「沙拉罐」似乎也間接地回應,多元文化融合的「沙拉碗」理論。「沙拉罐中的台灣菜」包含她分析出來的六個台灣菜特色層次,其中一個層次便是「混融菜」(註11);儘管如此,沙拉罐本身即是一個「混融」的容器,因此她又分析道:「各層次的界線不是會截然劃分的,亦會彼此融合,」(註12)。顯然,臺菜發展到目前,多元性的混融特質,是具有共識的觀察。

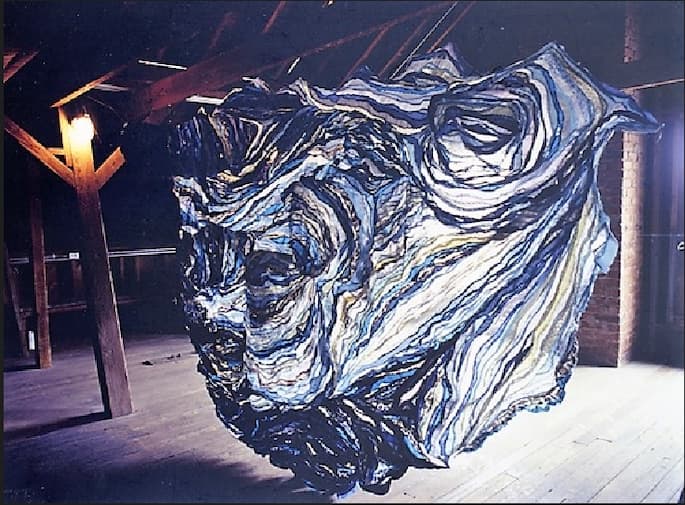

臺灣菜所具有混融特質的歷史,予以我們什麼樣的啟示?這是我在《家傳食譜》中感興趣的問題之一。我很幸運地剛好在世界擁抱多元風潮的時期訪問美國,到現在我仍然能夠記得,在舊金山或紐約所經歷的混融文化,所給予我的新鮮感與啟發。

當我們在日常生活中享受著多元文化的多樣性果實的時候,卻忽略全球化的黑暗面與不公平。曾幾何時,世界有如按下倒退鍵一般,一步步地倒退又重新回到原點。在我寫這篇文章的同時,晚間新聞正報導舊金山因新冠疫情開始的排華氣氛,我不禁懷疑,當時所享用的沙拉,可能只是文化烏托邦的天真幻夢。

註:

1.更多訊息詳官網 ,駐村計畫由臺灣亞洲文化協會 (Asian Cultural Council)獎助。

2. 莊祖怡,《廚房裡的人類學家》(臺北市:新經典圖文傳播,2018)217-218。

3. 莊祖怡,《廚房裡的人類學家》218。

4. 同上,218-219。

5. 單文經,《教育部大辭書》,2000。「熔爐論」,2020/8/24下載。

6.張四德(Shith-Te Chang),〈融爐(Melting Pot)或多元文化(Pluralism):從種族史 觀點論美國社會 的特質及十九世紀的排華運動〉,《西洋史集刊》;8期 (1998 / 12 / 01),P111 - 133。《華藝線上圖書館》。網路。2022/4/5下載。DOI: http://dx.doi.org/10.7077/WH.199812.0111

7. 柯伊,安德魯(Coe, Andrew),《雜碎:美國中餐文化史》(Chop Suey: A Cultural History of Chinese Food in United States),高紫文(譯),(新北市:遠足文化,2019) 。

8. 鄭淑娟,〈臺灣飲食文學出版概況〉,《全國新書資訊月刊》(2007,102) 47-64。

9. 陳玉箴,〈食物消費中的國家、階級與文化展演:日治與戰後初期的「臺灣菜」〉,《臺灣史研究》(2008,15:3 )180。《華藝線上圖書館》。網路。2018/8/16下載。DOI: 10.6354/THR.200809.0139

10. 同上,142。

11. 同上,378。

12. 同上,388。