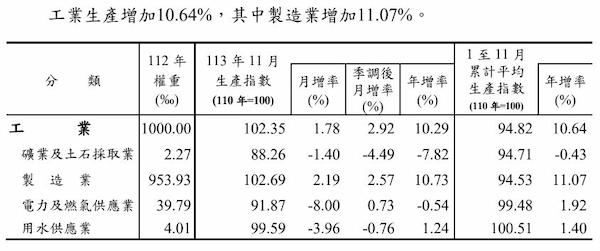

根據經濟部統計處最新發布的工業生產指數變動資料顯示,與10月相較11月工業生產變動指數來到102.35,增加+1.78%,其中製造業增加+2.19%;今年前11月與去年同期相較,工業生產增加+10.64%,其中,製造業增加+11.07%。

12月生產指數 較11月將增加

這項調查同時指出,製造業者認為12月產量將較11月增加者占9.8%,看法持平者占73.2%,認為減少者則占17.0%;以家數計算製造業生產動向指數為46.4、按產值計算動向指數則為50.6,結果預期12月生產指數將較11月再增加。

綜合分析製造業動向,統計處指出11月製造業生產指數102.69,年增10.73%,主因人工智慧(AI)、高效運算、雲端資料處理等應用需求增加,帶動資訊電子產業生產動能續增所致,前11月較去年同期增加11.07%。

資訊電子業需求強勁 創新高

資訊電子業方面,電子零組件業生產指數創下歷年單月新高,年增19.07%,其中積體電路業受惠高效運算與AI應用需求強勁,帶動12吋晶圓代工增產,年增+23.80%;電腦電子產品及光學製品業受惠人工智慧應用、雲端資料處理需求成長,帶動伺服器等產品增產,致生產指數創歷年同月新高,年增7.98%。

傳統產業方面,受惠半導體產業先進製程投資動能強勁,加以去年同月比較基數較低,使得機械設備業年增+7.96%、基本金屬業年增+1.72%;化學材料及肥料業則因受海外產能開出排擠加上部分廠商歲修減產,年減2.82%;汽車及其零件業因汽車零件下游客戶庫存調節,加上部分車款受缺料及進口車競爭影響,年減9.66%。

總體面產業面五對策 雙管齊下

針對統計處資料,產發署從總體面與產業面共提出5項因應對策。其中,總體面的對策為產業升級創新、供應鏈重新布局、拓展國際合作等三項;產業面對策有二,應用特別預算聚焦協助中小企業轉型、引導產業朝低碳化及智慧化轉型。

在總體面對策方面,首先針對產業升級創新,為站穩全球供應鏈的關鍵地位,將配合國發會積極發展半導體、人工智慧、軍工、安控與通訊等5大信賴產業,並持續推動既有的6大核心戰略產業;以雙軸轉型讓臺灣再創包容成長、綠色成長的新經濟奇蹟。

供應鏈多元布局 開拓國際商機

為因應全球經濟秩序重整,政府掌握供應鏈重組契機,推動我國成為半導體先進製程中心,吸引設備、材料等外商來臺設廠,並鼓勵我國機械及石化業者跨域發展半導體設備及材料,藉此帶動更多上下游供應鏈在臺灣深耕發展。

在供應鏈重新布局方面,鑑於全球供應鏈逐漸趨向區域化、在地化,透過新南向、投資臺灣三大方案等措施,助力產業進行供應鏈多元布局。其中後者在政策激勵下,選擇在臺生產高值產品,迄今臺商回臺投資金額超過 2 兆,加速產業聚落高值化、數位化腳步。

在拓展國際合作方面,產發署強調將透過連結歐美、日本、新南向各國等經貿夥伴,強化供應鏈國際合作、深化雙方的產業與技術合作,並藉產業高峰論壇等強化國際布局,開拓國際市場新商機。

低碳化智慧化 助中小企業轉型

產業面的因應對策有二,首先在以特別預算聚焦協助中小企業轉型方面,產發署指出,近年受全球地緣政治、高通膨等影響,導致全球景氣波動,加上迎向全球低碳化、智慧化趨勢,經濟部依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」,除推動產業及中小企業升級轉型,也提供及時雨協助中小企業、微型企業等業者以穩住經營、留住人力、升級轉型。

其次,在引導產業朝低碳化及智慧化轉型方面,經濟部持續致力推動製造業低碳化、智慧化轉型,自2023年起更運用特別預算資源。藉由邀請低碳化與智慧化相關領域專家組成團隊,提供諮詢、診斷、輔導等服務以產出診斷報告,加強協助力道。

透過個案或以大帶小串聯供應鏈模式,提供低碳化、智慧化升級轉型補助,將全新設備購置費納入補助範圍內,提高業者汰換設備誘因。同時,針對在職員工專業訓,開設低碳化、智慧化等趨勢課程,以提升員工專業能力,加速業者轉型。

新興科技應用續旺 生產動能強

展望未來,經濟部指出全球經濟成長步調仍受美中科技爭端、地緣政治衝突等不確定性因素干擾,惟在人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續擴展下,以及半導體高階製程需求暢旺,加上農曆春節前備貨需求釋出,有助支撐我國製造業生產動能穩健成長。

延伸閱讀

- 鄧白氏樂觀指數連四季攀升 景氣看好

- AI商機驅動 半導體設備業返成長軌道

- 伺服器需求暢旺 H1產值超越去年全年

- 公司登記創新高 女性企業家占比上升

- 電動車銷售額攀新高 德日美進口大宗

- 中小企業數創新高 就業數銷售額攀升

- 高齡精準流感預防 高劑量疫苗效益高